Le avventure in musica di Sounds & Grooves continuano nella 14° Stagione di RadioRock.TO The Original

In questo episodio di Sounds & Grooves trovate qualche novità e un mio piccolo omaggio ad alcuni musicisti che ci hanno lasciato in questi primi mesi di 2020

Sono davvero felice di essere tornato, con Sounds & Grooves, ad arricchire il palinsesto della 14° Stagione di www.radiorock.to. A volte c’è la necessità di fermarsi un attimo, riflettere sugli sbagli che abbiamo commesso, fare uno o più passi indietro, capire le cose che contano davvero nella vita e ripartire con tutto l’entusiasmo possibile di una nuova vita, di una nuova opportunità che non deve essere sprecata. E in questo ho avuto l’incredibile fortuna di avere accanto una persona assolutamente meravigliosa ed unica che non smetterò mai di ringraziare e di amare.

A pensarci è pazzesco che sia passato già così tanto tempo da quando abbiamo iniziato questa fantastica avventura di radiorock.to per dare un segnale di continuità con il passato, con quella meraviglia che Franz Andreani, Marco Artico, Flavia Cardinali, Massimo Di Roma, Michele Luches, Aldo Semenuk, Giampiero Crisanti, Gianpaolo Castaldo avevano creato e a cui, nel mio piccolo, ho provato a dare un contributo dal 1991 al 2000. Sappiamo tutti benissimo che la Radio Rock in FM come la intendevamo noi è sparita da almeno due decenni, ma in tutti questi anni di podcast sul web abbiamo cercato di tenere accesa quella fiammella per poi tentare di raddoppiarla, moltiplicarla, farla diventare un faro di emozioni e qualità musicale. Perché la passione e la voglia di fare radio, la voglia di ascoltare e di condividere la musica di qualità, nonostante tutto, non ci è mai passata.

Non siamo una radio “normale”. Non solo perché trasmettiamo in differita e attraverso podcast registrati, ma soprattutto perché andiamo orgogliosamente musicalmente controcorrente rispetto a quella che è diventata la consuetudine delle emittenti radiofoniche al giorno d’oggi. Quella libertà in musica che è diventata una mosca bianca, quella passione per la condivisione, per la ricerca, per l’approfondimento. Senza dover aderire per forza ad una cieca linea editoriale che privilegia il commercio, ma lasciandoci guidare semplicemente dal nostro cuore e dalla nostra passione.

Questo podcast è stato il primo registrato con uno stato d’animo particolare. In questi giorni dove non ci muoviamo da casa se non per le necessità imprescindibili e in cui si alternano preoccupazione e speranza per questo nemico silenzioso che sembra essere ovunque intorno a noi, abbiamo però una grande opportunità. Sono giorni difficili, e speriamo irripetibili, ma che proprio per questo in qualche modo non vanno sprecati. Possiamo in qualche modo riprenderci in parte quel tempo che spesso ci è stato negato dai ritmi nevrotici della nostra quotidianità. In particolare abbiamo anche la possibilità di riscoprire e riascoltare meraviglie che da tempo non accarezzano i nostri padiglioni auricolari. Non possiamo prevedere quanto durerà questa situazione, per quanto tempo saremo costretti ad agire prevalentemente all’interno delle mura domestiche. La speranza che questi giorni possano essere il meno possibile mi ha convinto a creare una nuova rubrica chiamata Music Room, dove quotidianamente troverete un’artista, un gruppo, una canzone, un’emozione da riscoprire, per combattere la noia e la paura con la bellezza. Cerchiamo di agire in maniera consapevole, restiamo a casa.

#andràtuttobene #iorestoacasa

Ho voluto in questo episodio, omaggiare alcuni artisti che ci hanno lasciato in queste ultime settimane, e che sono stati importanti nella mia crescita musicale a diversi livelli ed in diversi momenti della mia vita: Andy Gill dei Gang of Four, Neil Peart dei Rush, Lyle Mays (tastierista del Pat Metheny Group), e il produttore DJ Andrew Weatherall. In aggiunta ci sono diverse succulente novità musicali, come il terzo album degli Algiers, o l’album notturno e strumentale inciso dall’ex Arab Strap Aidain Moffat sotto il nome di Nix Nótt. Il tutto, come sempre, sulle onde sonore della podradio più libera ed indipendente del pianeta: radiorock.to.

Seguite il nostro hashtag: #everydaypodcast

Download, listen, enjoy!!!

Prima di partire con questo viaggio in musica potete effettuare il download del podcast anche nella versione a 320 kb/s semplicemente cliccando sul banner qui sotto.

Durante il periodo del Liceo avevo attraversato il confine che dalla West Coast di Eagles e America e dal progressive di King Crimson, Genesis, Yes e Pink Floyd, passava senza ritorno verso le sonorità dure degli Iron Maiden e di tutto il movimento heavy metal che stava nascendo in quel periodo, e se mi guardavo indietro era solo per riscoprire i classici dell’hard rock come Led Zeppelin o Deep Purple. Da li, per alcuni anni ho preso una deviazione (terribile lo so) verso tutto quello che all’epoca consideravo “progressivo” e verso (colpa anche peggiore) il movimento AOR statunitense. Curioso che adesso qualsiasi tipo di dimostrazione muscolare di abilità tecnica mi procuri una curiosa reazione allergica su ogni millimetro delle mie cellule epiteliali. In ogni caso, uno dei miei ascolti preferiti era un gruppo che non faceva troppo sfoggio di tecnica fine a se stessa, i Rush, trio canadese delle meraviglie considerato a metà strada tra hard rock e progressive, i cui componenti quantomeno sapevano scrivere delle canzoni e mettevano la propria tecnica al servizio del processo compositivo.

Nonostante l’allergia sempre più potente verso un certo tipo di musica, non fatico ad ammettere che i Rush abbiano continuato a starmi simpatici ed in particolare, essendo un amante dello strumento, il drumming di Neil Peart (anche il principale autore dei testi del gruppo, capace di spaziare con intelligenza e profondità dalla fantascienza alla storia, dalla politica alla filosofia) ha sempre suscitato in me grande ammirazione, uno dei pochi assoli di batteria che riescono a non tediarmi, viste le notevoli variazioni apportate nel corso degli anni e la passione/talento del canadese. Se a questo uniamo anche le tragedie che hanno costellato la sua vita personale (la morte della figlia diciannovenne nel 1997 in un tragico incidente stradale, e della sua compagna di una vita appena 10 mesi dopo per un brutto male), ecco che era difficile non essere travolti anche empaticamente dal talentuoso musicista recentemente scomparso.

In ogni caso le scorribande chitarristiche di Alex Lifeson, il basso pirotecnico e la voce nasale di Geddy Lee e gli incredibili tempi dispari di Neil Peart hanno allietato molte delle mie giornate da studente universitario, facendomi consumare i solchi di album come Permanent Waves o Moving Pictures, quello di “Tom Sawyer” e dello strumentale degli strumentali (da leggersi con la voce di Fantozzi) “YYZ”. Visto che il trio ha dato spesso il meglio di se in versione live, ho voluto omaggiare Neil Peart con “The Spirit Of Radio”, brano che apre Exit…Stage Left, il loro primo live targato 1981.

Da un gruppo attivo dagli anni ’70 ad un altro che è arrivato lo scorso anno al secondo lavoro in studio. Ma il fondatore dei Tropical Fuck Storm in realtà non è propriamente un musicista in erba. L’australiano Gareth Liddiard infatti era il fondatore dei The Drones, band che in passato abbiamo apprezzato molto. Per questa sua nuova avventura si è portato dietro dalla sua vecchia band la bassista Fiona Kitschin aggiungendo successivamente la batterista Lauren Hammel e la polistrumentista Erica Dunn. Liddiard in questa sua nuova avventura cerca di portare quasi all’estremo l’attitudine garage e psichedelica della sua vecchia band, in un gioco caleidoscopico fatto di rimandi blues, chitarre dissonanti, pause ad effetto e cavalcate dinamiche e coinvolgenti.

Braindrops è un album meno d’assalto e più “ragionato” rispetto all’esordio di A Laughing Death In Meatspace, ma estremamente convincente sia nei momenti di punk blues più convulsi che nei cambi di tempo acidi ed imprevedibili. Il brano finale, Maria 63, è uno dei vertici assoluti dell’album. Il 63 si riferisce al fatto che, secondo i calcoli di Liddiard, dovrebbe essere la sessantatreesima canzone ad avere il nome Maria nel titolo. Il testo è ispirato alla fuga in Cile di Maria Ortic, icona dei teorici del nazismo esoterico. Un disco da riascoltare sperando che Gareth Liddiard possa non perdere la sua carica e la sua abilità compositiva.

Nel 2015 ci aveva particolarmente colpito l’album di esordio degli Algiers, un trio formato ad Atlanta, Georgia dal cantante Franklin James Fisher, insieme al chitarrista Lee Tesche e al bassista Ryan Mahan. In realtà i tre si dividevano diversi altri strumenti infilando nelle 11 tracce del disco una serie di suoni estremamente interessanti tra battiti di mani e chitarre sferzanti, tra ritmi industrial ipnotici e scuri arricchiti da un incedere vocale gospel e un impianto new wave. Due anni dopo, l’atteso seguito intitolato The Underside Of Power fortunatamente aveva confermato tutto quello che di buono si era detto della band, che ha reso il suo suono ancora più poderoso grazie all’inserimento in pianta stabile dell’ex Bloc Party, Matt Tong, dietro ai tamburi.

Era quindi molto atteso il terzo lavoro della band, quello che doveva darci l’esatta entità di una crescita esponenziale. Il quartetto di Atlanta non ha affatto deluso le aspettative, anzi, forse con There Is No Year gli Algiers mettono sui solchi la loro versione più matura e consapevole. Il loro mettere in primo piano l’impegno sociale anticapitalista, antirazzista e antifascista li ha resi in qualche modo unici. La potente ed empatica voce soul di Fisher unita ad un impianto musicale che unisce post punk e gospel con precisi innesti di elettronica ha reso questo gruppo uno dei più importanti degli ultimi anni per emozioni e contenuti. Difficile scegliere un brano tra i tanti dove si può davvero toccare con mano l’incredibile manifesto rabbioso, potente e impegnato della band, In questa “Dispossession” la voce soul dello splendido Fisher sa essere allo stesso tempo per l’ennesima volta tanto dirompente quanto emozionale.

Era il leader della band più politicizzata e tra le più importanti della scena post-punk britannica. Andy Gill, chitarrista e fondatore dei Gang Of Four, è morto il 1 febbraio in un ospedale di Londra all’età di 64 anni dopo una breve malattia respiratoria contratta nello scorso autunno durante il tour in Asia. Era nato a Manchester il 1 gennaio 1956, ma aveva fondato la sua band a Leeds, dove si era trasferito con la famiglia, insieme ad altri tre studenti universitari: Jon King (voce), Dave Allen (basso) e Hugo Burnham (batteria).

I quattro seppero dare subito una precisa identità e direzione al loro lavoro, scegliendo un nome abbastanza provocatorio per l’epoca. Gang Of Four infatti era il soprannome dispregiativo affibbiato ai leader del gruppo rivoluzionario culturale cinese che rimase alla guida del paese fino a poco dopo la morte di Mao, avvenuta nel settembre 1976, quando il nuovo premier cinese decise di arrestarli. I componenti del gruppo si incontrano al college e sono stati un vero prodotto della cultura universitaria di sinistra diventando presto il cardine della scena di Leeds, affiancata da compagni di strada come Au Pairs e Mekons, tutti dotati di una forte coscienza politica di sinistra.

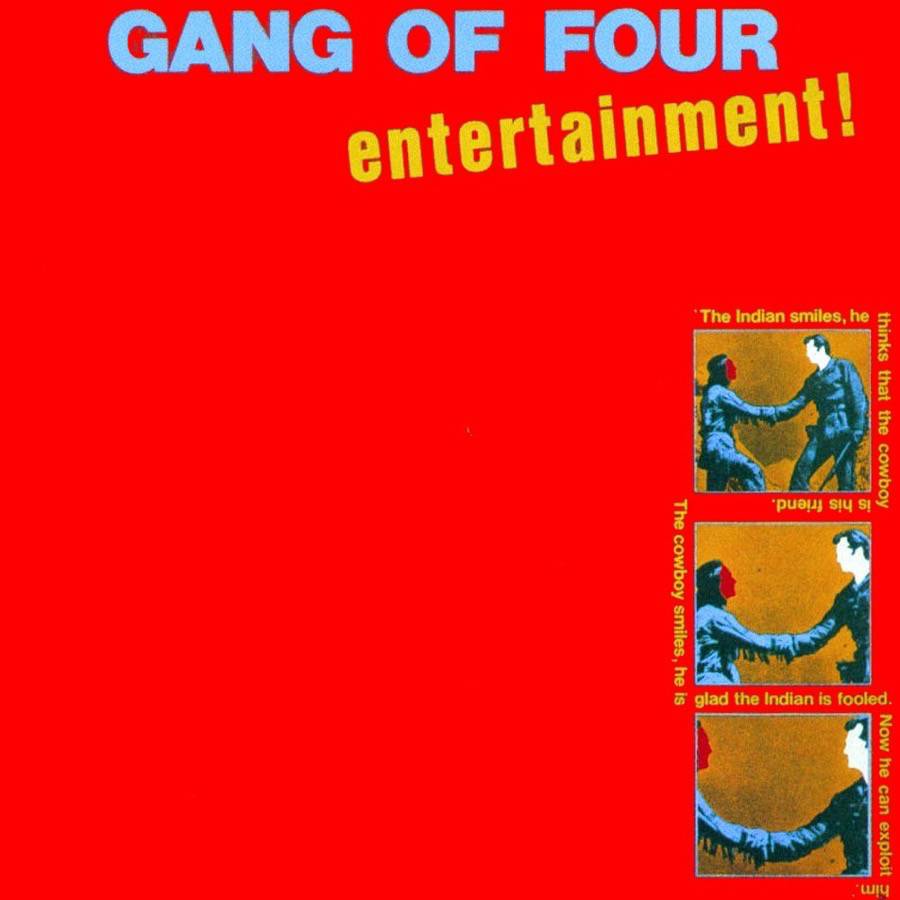

La band aveva deciso, pur essendo teoricamente rivoluzionaria, di avere la maggior visibilità possibile all’esordio, e tra le tante etichette interessate, decise di accasarsi presso la EMI, major che aveva grande distribuzione e identità politica neutra. Neutra sicuramente non era la copertina del loro memorabile album di esordio, pubblicato nel 1979. L’artwork di Entertainment!, ideato e disegnato dal cantante Jon King e dallo stesso Gill mostra in tre sequenze la stretta di mano tra un cowboy e un nativo americano. E mentre il primo pensa con il sorriso sulle labbra quanto con quel gesto abbia costretto il pellerossa ad un becero sfruttamento, il secondo non immagina nemmeno quello che succederà successivamente. L’aperta accusa verso ogni tipo di colonialismo e sfruttamento trova il suo contraltare musicale tra i solchi dell’album. Basti ascoltare un brano come il primo folgorante singolo “Damaged Goods”: il suono potente del basso, e quello volutamente scarno e abrasivo della chitarra. Una produzione in studio, che voleva evitare il riverbero e la potenza del loro live-act per privilegiare una sensazione di abrasività secca. Uno dei dischi essenziali della storia del post-punk.

La band aveva deciso, pur essendo teoricamente rivoluzionaria, di avere la maggior visibilità possibile all’esordio, e tra le tante etichette interessate, decise di accasarsi presso la EMI, major che aveva grande distribuzione e identità politica neutra. Neutra sicuramente non era la copertina del loro memorabile album di esordio, pubblicato nel 1979. L’artwork di Entertainment!, ideato e disegnato dal cantante Jon King e dallo stesso Gill mostra in tre sequenze la stretta di mano tra un cowboy e un nativo americano. E mentre il primo pensa con il sorriso sulle labbra quanto con quel gesto abbia costretto il pellerossa ad un becero sfruttamento, il secondo non immagina nemmeno quello che succederà successivamente. L’aperta accusa verso ogni tipo di colonialismo e sfruttamento trova il suo contraltare musicale tra i solchi dell’album. Basti ascoltare un brano come il primo folgorante singolo “Damaged Goods”: il suono potente del basso, e quello volutamente scarno e abrasivo della chitarra. Una produzione in studio, che voleva evitare il riverbero e la potenza del loro live-act per privilegiare una sensazione di abrasività secca. Uno dei dischi essenziali della storia del post-punk.

In questi primi mesi di questo infausto 2020 sono parecchi, purtroppo, anche i musicisti che sono venuti a mancare. Oltre ai già citati Neil Peart e Andy Gill, ci hanno lasciato anche Lyle Mays, di cui parleremo a fine articolo, e Andrew Weatherall: produttore, DJ e musicista britannico che ha avuto un’enorme influenza sulla musica elettronica fino a riuscire a compiere quel crossover tra dancefloor e rock alternativo che sembrava impossibile per incompatibilità genetica. Parleremo tra poco del suo lavoro di produttore e dei suoi remix di brani rock, adesso ci soffermiamo su uno dei suoi progetti di elettronica pura.

Nel 1996 Weatherall scioglie il trio The Sabres of Paradise, autori di tre album, ed insieme all’altro DJ Keith Tenniswood lancia il progetto Two Lone Swordsmen continuando il contratto con l’influente label Warp del gruppo precedente. Il loro esordio per la Warp, Stay Down del 1998, si piazza al numero 22 dei 50 Best IDM Album Of All Time per l’influente webzine Pitchfork. “As Worldly Pleasures Wave Goodbye…” è la perfetta e suggestiva chiusura di un album meraviglioso.

Il primo lavoro in studio come remixer di Andrew Weatherall è stato insieme a Paul Oakenfold per il club remix di “Hallelujah” brano degli Happy Mondays. Altri remix importanti sono stati “World in Motion” dei New Order, e soprattutto “Loaded”, brano ottenuto remixando la traccia “I’m Losing More Than I’ll Ever Have” del secondo album autointitolato dei Primal Scream. A quel punto fu naturale per Bobby Gillespie e compagni prendere Weatherall come produttore per il loro terzo album in studio, disco che ebbe un riscontro deflagrante per essere riuscito in una collisione tra due mondi apparentemente inconciliabili: quello del rock alternativo e psichedelico con quello del dancefloor e dell’acid house. Il tutto condito da sferzate funk, black e dub. Tutto questo è stato Screamadelica, un caleidoscopico mondo che lanciò in orbita i Primal Scream aprendo una nuova visione musicale.

Evidentemente Bobby Gillespie non voleva essere ricordato solo come il batterista dei Jesus & Mary Chain in uno dei dischi più influenti usciti negli anni ’80, quello Psychocandy che nel 1985 diede una sferzata clamorosa al pop-rock britannico con il suo far condividere melodie e muri di feedback. In Screamadelica c’è un appiccicoso miscuglio tra approcci dub, trance psichedelica ed euforia house. Come detto in precedenza il brano simbolo di questa incredibile alchimia è sicuramente “Loaded”, dove Weatherall tira fuori le linee di basso e piano da “I’m Losing More Than I’ll Ever Have” dall’album precedente e ci aggiunge un campionamento della voce di Gillespie che canta “Terraplane Blues” di Robert Johnson. Il risultato? Una bomba!!!

Formati a Birmingham, in Inghilterra, nel 1995 da James Cargill e Trish Keenan, i Broadcast sono stati una band capace di unire i mondi del cantautorato pop e della musica elettronica sperimentale in una miscela contemporanea di psichedelia. Dopo un trio di singoli per piccole label come Wurlitzer Jukebox e gli EP usciti per la Duophonic UHF degli Stereolab, hanno firmato per Warp Records, dove sono rimasti per il resto della loro carriera. La firma della band per Warp era, all’epoca, una mossa sorprendente e alquanto controversa per l’etichetta, poiché il suo catalogo a quel punto trattava quasi esclusivamente musica elettronica al di fuori del mondo della musica pop.

Con il passare del tempo, però, i Broadcast divennero una delle band di culto più riverite e amate dell’etichetta. Al momento della loro nascita, erano spesso paragonati a Stereolab, Portishead e al movimento post-rock dell’epoca, soprattutto a coetanei estetici come Disco Inferno e Pram. la musica dei Broadcast mostra una profonda conoscenza dell’esoterica della cultura pop, e utilizza una voce femminile che si allontana con sicurezza dallo stereotipo della classica frontwoman rock, cantando testi emozionanti con un freddo distacco. Riunendo le atmosfere di fantascienza degli anni ’60, le varianti distorte sull’altalena della ballata jazz e un’estetica sperimentale, i loro primi lavori offrivano un contrappunto europeo a band americane fonte di ispirazione come The United States Of America. Inoltre, hanno incorporato influenze di pionieri della library music britannica e francese come Ron Geesine o Basil Kirchin. Nel 1997 la Warp inaugurava il contratto con la band pubblicando Work And Non Work, un album che includeva tutti i singoli pubblicati in precedenza tra cui la splendida “The Book Lovers” che dava il titolo all’EP uscito un anno prima per l’etichetta degli Stereolab. Dopo la prematura scomparsa di Trish Keenan, avvenuta nel 2011, James Cargill è rimasto l’unico depositario della sigla Broadcast.

Sette anni fa c’è stato il ritorno di una band dopo ben 17 anni di silenzio. Non che le reunion siano al giorno d’oggi un fatto straordinario, ma differentemente da altri, il comeback dei Mazzy Star di Hope Sandoval e David Roback era stato più che dignitoso. Nel 1987 a Pasadena, durante un tour degli Opal con i The Jesus and Mary Chain, Kendra Smith (già nei Dream Syndicate), bassista e cantante della band, decide di far perdere le proprie tracce. Il chitarrista David Roback (pioniere del Paisley Underground insieme al fratello Steven nei fantastici Rain Parade) chiama allora a sostituirla una giovane cantautrice di cui aveva prodotto il disco d’esordio, Hope Sandoval. La nuova sinergia funziona talmente bene che Roback decide di lasciare gli Opal e di formare, con la Sandoval, un nuovo gruppo: i Mazzy Star.

La band unisce la passione per l’indie rock più narcolettico e il folk con il proprio passato legato alla scena Paisley Underground. Il pop rock onirico del gruppo diventa capolavoro con il secondo album So Tonight That I Might See, registrato e pubblicato nel 1993 con l’ausilio di Jason Yates al basso e del compianto Keith Mitchell dietro ai tamburi. La malinconia e la dimensione sognante la fanno da padrona, un rifugio sicuro dai clamori del grunge che sta per esplodere, come nella meraviglia di “Fade Into You”, dove la voce di Hope Sandoval si fa largo stordendoci dolcemente tra le tessiture dilatate della chitarra di Roback. Proprio David Roback è vnuto a mancare nel febbraio 2020 lasciando l’eredità di un suono riconoscibile, di aver innervato di meraviglia il Paisley Underground e di averci fatto sognare con le sue atmosfere impreziosite dalla voce di Hope Sandoval. Sul loro sito ufficiale i Mazzy Star descrivono come la loro musica come “music for lovers, music for broken hearts”. Ecco, mai come stavolta il nostro cuore è davvero in pezzi. So long David.

I Morphine sono stati senza ombra di dubbio una delle band più innovative geniali ed importanti degli anni novanta. Quando si parla di loro c’è sempre un interrogativo che rimane in sospeso. Come definire un gruppo che ha messo da una parte lo strumento principe del rock, la chitarra, basando il proprio impianto sonoro sull’incrocio tra un sax baritono, un basso a due corde ed una batteria? Il basso e la voce suadente, profonda ed emozionale di Mark Sandman, il sax di Dana Colley e la batteria di Jerome Deupree e Billy Conway hanno generato un sound unico, una formula stilistica che attingeva allo stesso tempo dal blues, dalla new wave, dal jazz, ma senza appartenere a nessuno se non a loro stessi.

Tenebrosi, affascinanti, energici. Una band che ha saputo esordire con una triade affascinante e quasi senza eguali composta da Good, Cure For Pain e Yes. Like Swimming del 1997 era stato il primo album del gruppo a mostrare una qualche debolezza, prima che un maledetto attacco cardiaco si portasse via Sandman in una calda serata del luglio 1999 sul palco di Palestrina, vicino Roma, dove i Morphine si stavano esibendo all’interno del festival Nel Nome Del Rock. Il postumo The Night, registrato prima di quella tragica serata, ha dimostrato che il disco precedente era stato solo un piccolo passo falso e che l’ispirazione di Sandman era tutto fuorché terminata. Questo disco è quanto di più lontano possa esserci da una mera speculazione su un artista scomparso. Al contrario, visto che il disco era già pronto prima di quella maledetta sera, è la dimostrazione di quante frecce avevano ancora i Morphine al proprio arco, come dimostra la splendida e tenebrosa title track.

Who the fuck is Orville Peck? Chi è questo songwriter che si presenta sempre con un cappello da cowboy ed una maschera da lone ranger con le frange? Di lui si sa poco, molto poco. Si sa che è canadese, che fatto il modello da bambino, l’attore teatrale a Londra e che dovrebbe avere intorno ai 30 anni. Il resto è immaginario collettivo. Della curiosità morbosa della stampa di saperne di più sul suo conto ha risposto così: “L’unica ragione per cui non parlo di me non è perché voglio schivare qualsiasi domanda, ma perché voglio che le persone abbiano una propria opinione senza averne una prefissata. Non penso sia importante.“

Un paio di anni fa qualcuno ha notato la sua voce profonda e baritonale e lui ha costruito il personaggio di Orville Peck tra camperos e gilet, maschere con le frange e un amore sviscerato per quel country genuino e fuorilegge che ha tra i propri miti Johnny Cash e Roy Orbison. Il debutto del canadese si intitola Pony ed è uscito lo scorso anno per la Sub Pop raccogliendo subito molti consensi non solo per l’indefinito mondo gay o per l’immagine misteriosa, ma anche e soprattutto per la sostanza musicale delle 12 tracce di cui è composto l’album. È un personaggio libero e schietto, che narra le sue storie tra paesaggi polverosi e tipicamente country con quel pizzico di modernità e di chiaroscuro che sa attirare la curiosità morbosa dell’ascoltatore tanto quanto i suoi testi ambigui, come nella “Winds Change” scelta per rappresentare questo esordio. Ne sentiremo parlare ancora di Orville Peck, è poco ma sicuro.

Un bel personaggio Aidan Moffat. Scozzese di Falkirk, è stato il cantante degli Arab Strap (ne parleremo tra poco) prima di intraprendere una sfaccettata carriera solista. Dopo alcuni album firmati con il nome di Lucky Pierre, Moffat ha pubblicato da poco un lavoro interamente strumentale a nome Nyx Nótt. L’album si intitola Aux Pieds De La Nuit, ed è stato pubblicato dalla Melodic Records. Come facilmente intuibile dal titolo, l’ispirazione principale del musicista scozzese è stata la notte: “Ci ho lavorato quando tutti erano a casa a letto. Non dormo molto bene e sono un nottambulo, così la musica che ho fatto è naturalmente notturna.”

L’essenza stessa della notte e il gironzolare di Moffatt sotto la luce della luna hanno avuto un ruolo fondamentale nel processo creativo dell’album e nella scelta del suo nuovo moniker. “All’inizio avevo deciso di pubblicare il disco in maniera completamente anonima e stato pensando ad un nome che risultasse convincente e si adattasse completamente ai temi notturni dell’album. Nyx e Nótt erano due dee della notte della mitologia, Nyx da quella Greca e Nótt da quella antica scandinava.”

Si tratta, come avrete capito, di un album crepuscolare, i cui ritmi pulsano all’unisono con il tranquillo brusio della notte. Ci si muove tra elettronica, ambient e jazz accompagnati da un’orchestrazione che va dagli archi ai fiati, come se fossero un’ideale colonna sonora dei sogni di Moffat. Un muoversi nell’oscurità, guidati da un suono “realizzato con campioni, effetti sonori, tastiere e giocattoli occasionali. Tutte le tracce tranne una iniziano con la batteria: da un po’ collezionavo vari samples di batteria jazz e stratificavo alcuni kit uno sopra l’altro per creare ritmi, per poi aggiungerci sopra musica e altri samples.” Ascoltate la splendida “The Prairie“, uno degli ascolti più intriganti di quest’anno.

Visto che ne abbiamo accennato, è arrivato il momento di scendere più nel dettaglio. Nel 1998 l’uscita di Philophobia, secondo album degli Arab Strap, gettò nel caos la piccola comunità scozzese di Falkirk. Alcuni piccoli e grandi segreti di alcuni dei 35.000 abitanti della città posizionata nella Forth Valley furono messi clamorosamente in piazza in maniera nuda, scarna, lenta e sofferta dalla voce narrante di Aidan Moffat e dagli arpeggi di Malcolm Middleton. L’esordio del duo scozzese è formato da canzoni malinconiche che narrano di debolezze quotidiane, di sbornie, scopate e tradimenti. Canzoni che riescono ad arrivare dritte allo stomaco anche dopo tutti questi anni, visto che il disco è del 1998 e lo scioglimento del sodalizio scozzese risale al 2006.

Mad For Sadness è un album live registrato alla Queen Elizabeth Hall di Londra nel settembre 1998 che dimostra come, nonostante la scarna strumentazione e l’uso di basi e drum machine, i due riuscissero a risultare convincenti anche on stage. Il brano scelto è tratto proprio da Philophobia e si intitola “Here We Go”, un perfetto esempio di come la band riuscisse ad entrare emotivamente sottopelle narrando in maniera cinica ed emotiva la cruda realtà della vita di provincia. Nonostante i dischi solisti dei due ci abbiano regalato più di qualche gioia, continua a mancare quella miscela di cinismo e sentimento, di depressione ed ironia che nella loro fortunata carriera insieme hanno saputo quasi sempre regalarci.

Nato a Massillon, Ohio, Mark Kozelek ha sempre usato la sua abilità di scrittura per esprimere in maniera compiuta la sua emotività sofferta e problematica. Kozelek ha sempre mostrato un enorme amore per la musica fin da bambino. Trasferitosi ad Atlanta, Georgia, il futuro songwriter incontra il batterista Anthony Koutsos, ponendo le basi per la creazione di un gruppo. I due si trasferiscono in California alla fine degli anni ’80 fondando i Red House Painters, insieme al chitarrista Gorden Mack e al bassista Jerry Vessel. L’elogio della tristezza, la vena intimistica in cui riaffiorano i suoi ricordi, acuita anche dalle copertine virato seppia, hanno contribuito nel rendere la band un fenomeno di culto e una della band più importanti di un movimento chiamato slowcore.

I primi quattro album della band, pubblicati dalla 4AD, sono stati senza dubbio l’apice della loro produzione. Per questo podcast ho deciso di tornare indietro al 1993, quando i RHP pubblicarono ben due dischi a distanza di pochi mesi, autointitolati e chiamati amichevolmente con il nome di ciò che appare sulla copertina. L’album scelto è stato il secondo pubblicato nel 1993, Red House Painters (Bridge), nome preso dal ponte ritratto sull’immagine virato seppia della cover. Per capire quanto fosse unico ed emozionale il loro suono scandito lentamente dalla voce di Kozelek, basta mettere la puntina sul disco ed ascoltare la meravigliosa “Evil”.

Chiudiamo il podcast con un musicista sensibile ed introverso che è stato uno dei miei idoli musicali adolescenziali. Dopo una lunga battaglia contro un tumore, l’11 febbraio se n’è andato il tastierista Lyle Mays. Aveva 66 anni. Il piccolo Lyle inizia a prendere lezioni di pianoforte nella sua città natale, Wausaukee, Wisconsin a 6 anni. Il padre è un chitarrista, la madre pianista e il giovane Mays comincia presto a sfoggiare il suo talento, interessandosi particolarmente al jazz. La sua insegnante Rose Barron non lo stringe unicamente entro i ferrei confini della musica classica, ma lo incita a improvvisare, come un jazzista. I suoi musicisti preferiti diventano Bill Evans e Miles Davis, per essere non solo bravi a padroneggiare il proprio strumento nel loro ambito, ma nella loro apertura mentale che li ha portati ad ampliare le loro vedute.

Il pianoforte comincia a stargli stretto, si interessa all’organo e a tutto un mondo di tastiere e di suoni disponibili grazie alle nuove tecnologie. Nel1975 Mays partecipa con la North Texas Lab Band al Wichita jazz Festival e in estate si unisce alla band di Woody Herman, la Woody Herman’s Thundering Herd. Nel 1976 si trasferisce a New York. Nel 1977 fonda con Pat Metheny, che aveva incontrato per la prima volta nel 1974, una delle jazz band di maggiore successo internazionale, il Pat Metheny Group.

Come lui, Pat è alla ricerca della sua musica, una musica che non sia solo una sterile ripetizione di temi e assoli, ma diventi il veicolo per immagini e sensazioni. Non a caso, Metheny è sotto contratto con una casa discografica che tutto è tranne che inquadrata in schemi rigidi. L’etichetta tedesca ECM fondata da Manfred Eicher ha uno slogan ben preciso: “Il suono più bello dopo il silenzio”. Nei dischi che pubblica la tecnica degli strumentisti è un tramite verso emozioni sospese, quasi impalpabili.

La sensibilità di Metheny lo spinge a rivolgersi a questa etichetta europea dalla mentalità più aperta e Lyle lo raggiunge per l’incisione del secondo album Watercolors. La collaborazione va talmente bene che Metheny decide di formare il Pat Metheny Group, con Lyle alle tastiere, Mark Egan al basso e Danny Gottlieb alla batteria. Questo gruppo diventa il trampolino di lancio per Mays, capace di alternare in maniera perfetta il pianoforte al sintetizzatore Oberheim, creando una sonorità tutta sua e personale pur restando nell’ombra del chitarrista del Missouri.

Un gregario dall’immenso talento, capace di creare panorami a volte insoliti e sperimentali come in un album speciale intitolato As Falls Wichita, So Falls Wichita Falls. Il disco è stato pubblicato nel 1981 insieme a Metheny, con il solo apporto del percussionista Nana Vasconcelos. In questo album c’è tutto un ventaglio di possibilità e di soluzioni sonore ed armoniche a dimostrare l’immenso talento di questo musicista. Nel 1986 Mays approda finalmente al suo primo album solista. Si chiama come lui e vede le collaborazioni mirate e preziose di Bill Frisell alla chitarra, Alex Acuña alla batteria, Billy Drewes al sax, Marc Johnson al contrabbasso e Nana Vasconcelos alle percussioni. Sicuramente l’album migliore della sua scarna discografia solista, dove la sua capacità di compositore e di arrangiatore si è espressa al meglio. Quello che voglio proporvi in questo podcast è “Ascent” l’ultima parte della “Alaskan Suite” che prende quasi tutta la seconda facciata, dove le orchestrazioni sognanti delle tastiere e il piano di Mays si intrecciano in maniera memorabile con una chitarra di Bill Frisell prima nervosa poi sognante in un finale strepitoso. Memorabile anche la tournee in cui Mays insieme a Pat Metheny, Jaco Pastorius, Don Alias e Michael Brecker accompagnò una straordinaria Joni Mitchell, una serie di concerti finita in un album chiamato Shadows And Light. Mi mancherai molto Lyle, personaggio schivo e riservato, musicista straordinario e talentuoso.

Un grazie speciale va, come sempre, a Franz Andreani per la sua passione, la gestione di questa banda di pazzi e per la splendida riorganizzazione del sito già attiva da qualche anno. A cambiare non è stata solo la versione grafica del sito, ma anche la “filosofia” della podradio, con le rubriche che vanno ad integrarsi nella programmazione regolare sotto l’hashtag #everydaypodcast. Da giugno 2019 è attivo lo splendido canale YouTube della Radio, una nuova formula senza interruzioni ne spot per ascoltare la vostra-nostra musica preferita. Iscrivetevi numerosi, vi aspettiamo! Naturalmente ogni aggiornamento e notizia sarà nostra premura comunicarla sulla nostra pagina Facebook.

Nel 7° Episodio di Sounds & Grooves troverete un po’ di doom & stoner con OM e Sleep, l’hardcore maturo degli Hüsker Dü, il Paisley Underground dei Green On Red, l’avant jazz di Fire! e The Thing insieme a Neneh Cherry, il pop introverso di Eyeless In Gaza e Blue Nile e molte altre suggestioni sonore. Il tutto, come sempre, sulle onde sonore della podradio più libera ed indipendente del pianeta: radiorock.to.

Intanto se volete potete sfruttare la parte riservata ai commenti qui sotto per darmi suggerimenti, criticare (perché no), o proporre nuove storie musicali. Mi farebbe estremamente piacere riuscire a coinvolgervi nella programmazione e nello sviluppo del mio sito web.

Se volete ascoltare o scaricare il podcast, potete farlo anche dal sito della stessa PodRadio cliccando sulla barra qui sotto. Buon Ascolto

TRACKLIST

01. RUSH: The Spirit Of Radio (Live) da ‘Exit…Stage Left’ (1981 – Mercury)

02. TROPICAL FUCK STORM: Maria 63 da ‘Braindrops’ (2019 – Joyful Noise)

03. ALGIERS: Dispossession da ‘There Is No Year’ (2020 – Matador)

04. GANG OF FOUR: Damaged Goods da ‘Entertainment!’ (1979 – EMI)

05. TWO LONE SWORDSMEN: As Worldly Pleasures Wave Goodbye… da ‘Stay Down’ (1998 – Warp Records)

06. PRIMAL SCREAM: Loaded da ‘Screamadelica’ (1991 – Creation Records)

07. BROADCAST: The Book Lovers da ‘The Book Lovers EP’ (1996 – Duophonic)

08. MAZZY STAR: Fade Into You da ‘So Tonight That I Might See’ (1993 – Capitol Records)

09. MORPHINE: The Night da ‘The Night’ (1999 – Rykodisc)

10. ORVILLE PECK: Wind Change da ‘Pony’ (2019 – Sub Pop)

11. NYX NÓTT: The Prairie da ‘Au Pieds De La Nuit’ (2020 – Melodic)

12. ARAB STRAP: Here We Go (Live) da ‘Mad For Sadness’ (1999 – Go! Beat)

13. RED HOUSE PAINTERS: Evil da ‘Red House Painters (Bridge)’ (1993 – 4AD)

14. LYLE MAYS: Alaskan Suite: Ascent da ‘Lyle Mays’ (1986 – Geffen Records)