Le avventure in musica di Sounds & Grooves arrivano al’11° Episodio della 13° Stagione di RadioRock.TO The Original

In questo episodio di Sounds & Grooves troverete la seconda parte della mia personale Classifica del 2018 con la Top 15

Sounds & Grooves arriva all’11° Episodio della 13° Stagione di www.radiorock.to, ed è per me a distanza di anni sempre meraviglioso registrare e dare un segnale di continuità con il passato, con quella meraviglia che Franz Andreani, Marco Artico, Massimo Di Roma, Flavia Cardinali, Gianpaolo Castaldo avevano creato e a cui, nel mio piccolo, ho provato a dare il mio contributo dal 1991 al 2000. La Radio Rock in FM come la intendevamo noi è sparita da due decenni, ma in questi 12 anni abbiamo cercato nel nostro piccolo di tenere accesa una fiammella, cercando di raddoppiarla, moltiplicarla, farla diventare un faro di emozioni e qualità musicale con tutta la passione e la voglia di fare radio che nonostante tutto non ci è mai passata. Non siamo una radio “normale”. Non solo perché trasmettiamo in differita e attraverso podcast registrati, ma soprattutto perché andiamo orgogliosamente musicalmente controcorrente rispetto a quella che è diventata la consuetudine delle emittenti radiofoniche al giorno d’oggi.

La mia temutissima Classifica del 2018 è arrivata finalmente su radiorock.to. In questo spazio, come ogni anno, ho voluto semplicemente buttare giù, come appuntandoli su un taccuino, gli album che nell’ultimo anno solare ho ascoltato di più, e che sono riusciti maggiormente a coinvolgermi, e condividere con voi la mia interpretazione, il mio modo di sentire. Nonostante ci siano un milione di classifiche sparse nel web, sia quelle compilate dalla varie (più o meno trendy) music webzines e magazines, che quelle postate sui vari profili personali dei social networks, credo che da ognuna di queste ci sia sempre da qualcosa da imparare, uno o più nomi da annotarsi per approfondire con curiosità. La mia particolare preferenza quest’anno è andata a chi, dopo tanti anni di onorata carriera ha saputo ancora sorprendere registrando un disco tanto affascinante quanto, per molti (lo comprendo) troppo cupo e claustrofobico. In ogni caso nella playlist c’è spazio per le più svariate forme musicali: la classicità, l’indie-rock, il songwriting, il post-punk, i tradizionalisti, il rock classico, e perfino le musiche definite come avant-qualchecosa. C’è sempre un oceano di musica da scoprire, e molti (me compreso) non sono riusciti a rinunciare al fascino irresistibile dei tesori (o presunti tali) sommersi, avendo come risultato un’enorme varietà di nomi all’interno delle singole playlist.

In questi quasi 100 minuti di musica andremo ad ascoltare le posizioni dalla 30° alla 16° secondo il giudizio insindacabile della redazione di Sounds & Grooves…che poi sarei io :))))) Dai suoni più “classici” di E, Parquet Courts, Shame, Reverend Horton Heat e Ty Segall, fino a quelli più complessi di Dwarfs of East Agouza, Young Mothers, Heather Leigh. Passando per la (quasi) disco music in chiave funk-kraut dei Cave, le sonorità cupe di Wrekmeister Harmonies e Skull Defekts, l’inaspettato ritorno dei Wingtip Sloat, l’eccitante suono dei Moon Relay e l’eleganza di Neneh Cherry. Vi do l’appuntamento al prossimo podcast per la Top 15.

Lunga vita a RadioRock The Original. #everydaypodcast

Download, listen, enjoy!!!

Prima di partire con questo viaggio in musica potete effettuare il download del podcast anche nella versione a 320 kb/s semplicemente cliccando sul banner qui sotto.

Qualcuno l’aveva già notata qualche tempo fa, questa minuta ragazza svedese che apriva i concerti degli Swans senza tremare al cospetto di un gruppo principale così importante. Dead Magic è il quarto album in studio di Anna von Hausswolff, senza dubbio il più importante e quello riuscito meglio: il disco che consacra la trentaduenne songwriter scandinava come una delle realtà più affascinanti emerse in questi anni. L’artista usa il suo organo e la sua voce duttile e potente per dipingere un’umanità in bilico tra luce ed ombre, scenari apocalittici ed esoterici. Sono solo 5 brani, di cui due superiori ai 10 minuti, ma bastano ed avanzano per trasportarci in un mondo di scura magia dove tutto è possibile, perfino unire la sua neoclassicità con il doom metal ed il weird folk. Un disco fatto di chiari e scuri, evocativo, potente, tribale, che non ha faticato ad issarsi nelle prime posizioni di molte playlist di fine anno, non solo nella mia. “The Mysterious Vanishing Of Electra” è uno dei brani migliori dell’album, con il suo potente muro di suono.

Micah P. Hinson, folksinger nato a Memphis ma texano d’adozione, è ormai da anni una delle voci più interessanti del songwriting americano. Le sue liriche autobiografiche, sarcastiche e profonde, si sposano perfettamente con la sua visione cinematica e il suo modo dolcemente violento di interpretare la tradizione americana. Micah si è sempre confermato anche live come grande intrattenitore, raccontando storie della sua vita personale e della grande periferia americana, quella dove il massimo della vita è andarsi a sbronzare al bar o trangugiare un six pack davanti alla tv. Se lo scorso anno con Micah P. Hinson presents The Holy Strangers, il songwriter ha voluto creare una «moderna opera folk» dove raccontare la storia di una famiglia in tempo di guerra, stavolta con l’ennesima nuova sigla, The Musicians of the Apocalypse, mette in musica le idee che si sono accavallate nella sua mente durante i passi che lo hanno portato a compiere il famoso cammino fino a Santiago Di Compostela.

Tornato in Texas Micah ha raccolto svariati musicisti che avevano collaborato con lui in passato ed in sole 24 ore ha registrato When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You l’ennesimo album diretto, sincero, in cui il nostro esprime i suoi peccati e cerca la redenzione scoccando frecce che colpiscono sempre il bersaglio. In sette tracce registrate alla vecchia maniera, rigorosamente con equipaggiamento analogico, Hinson mostra ancora una volta la sua abilità nel saper miscelare perfettamente la tradizione country-folk con il songwriting più contaminato e moderno, stavolta chiudendo con i 9 minuti della strumentale “The Skulls Of Christ” dove condensa tutti gli orrori dei nostri tempi. “Small Spaces” è il brano che ci instrada verso il nuovo cammino di Micah

David Longstreth dopo la rottura con l’ex compagna sul palco e nella vita Amber Coffin ritrova l’ispirazione per condurci sulle sue strade pop-rock sghembe e poco convenzionali, illuminato da quelle bolle rosse e blu che già campeggiavano nel 2009 sulla copertina di uno dei suoi album più riusciti a nome Dirty Projectors: Bitte Orca. Accompagnato da Juliane Graf (trombone), Mauro Refosco (percussioni), Nat Baldwin (basso, tastiere), Mike Johnson (batteria) e molti altri musicisti (tra cui anche Tyondai Braxton), Longstreth riempie il nuovo Lamp Lit Prose con tutte le sue ispirazioni più riuscite, tra indie folk e una vena black con un grande groove.

Anche le collaborazioni dimostrano l’equilibrio della proposta, tra Robin Pecknold (Fleet Foxes) e Syd, tra indie-folk e soul. Le sue armonie complesse e caleidoscopiche fanno centro spesso e volentieri, posizionandosi con un equilibrio mirabile al confine perfetto tra mainstream e sperimentazione, senza mai risultare banale. È un disco che ci fa riappacificare con il Longstreth pieno di carica vitale, espressa con sovrapposizioni di voci, chitarre, archi e fiati in uno splendido caleidoscopio sonoro. Longstreth usa tutti i trucchi del mestiere, strumenti usati con maestria e precisione chirurgica, cori irresistibili e ritornelli che entrano in mente e non ne escono più. “That’s A Lifestyle” è uno di quei brani capaci di issarsi su un ipotetico podio di tutte le loro uscite.

Gran personaggio Allen Ravenstine. Tastierista storico dei Pere Ubu, dopo aver caratterizzato la band con il suo lancinante synth ha lasciato il mondo musicale per diventare un pilota di linea commerciale. Non contento ha progettato simulazioni di stress per altri piloti di linea. C’è voluta la pensione per riportarlo alla musica e al suo primo amore, la sintesi modulare. Il suo incubo da bambino, quello della bomba atomica che poteva arrivare in qualsiasi momento, è diventato l’ispirazione per un lavoro che esce per la ReR Megacorp, l’etichetta di un altro irregolare come Chris Cutler (Henry Cow).

Waiting For The Bomb, album che si dipana senza soluzione di continuità in una forma ibrida ed inusuale, è stato registrato quasi interamente nell’appartamento di Ravenstine a New York City con strumenti analogici e digitali. Una sorta di colonna sonora in cui suoni e strumenti dialogano cambiando spesso ritmi ed umori. L’attesa della bomba non è solo una reminiscenza della guerra fredda ma diventa una metafora su come passare il tempo fino alla fine della nostra esistenza terrena. L’album comprende diciotto episodi cinematici che stupiscono per differenza stilistica ed organicità, una tensione che aumenta per poi allentarsi, un lungo viaggio da ascoltare con mente e cuore aperti.

Che botta era stata tre anni fa l’uscita del monumentale Infinity Machines. Un monolite spalmato su sei facciate di album con cui chiunque da quel momento in poi voleva addentrarsi nei medesimi impervi sentieri, ha dovuto fare i conti. La strada del collettivo mutante di Salford (Manchester) chiamato Gnod e guidato da Paddy Shine da allora ha avuto i fari puntati addosso, pressione che non ha affatto impaurito la band, capace come pochi altri di mescolare rumore e psichedelia, droni e noise-rock, echi kraut e rumore industriale. Chapel Perilous ne conferma l’assoluta grandezza.

Che botta era stata tre anni fa l’uscita del monumentale Infinity Machines. Un monolite spalmato su sei facciate di album con cui chiunque da quel momento in poi voleva addentrarsi nei medesimi impervi sentieri, ha dovuto fare i conti. La strada del collettivo mutante di Salford (Manchester) chiamato Gnod e guidato da Paddy Shine da allora ha avuto i fari puntati addosso, pressione che non ha affatto impaurito la band, capace come pochi altri di mescolare rumore e psichedelia, droni e noise-rock, echi kraut e rumore industriale. Chapel Perilous ne conferma l’assoluta grandezza.

La loro musica si è arricchita ultimamente di una forte connotazione politica, e l’album va a sviscerare l’opera dello scrittore e filosofo socialista Robert Anton Wilson, che nella sua opera Cosmic Trigger usa proprio l’espressione che da il titolo all’album per descrivere uno stato psicologico particolare: quello in cui un individuo non capisce se una forza sovrannaturale lo ha aiutato od ostacolato nel suo cammino, e se quella stessa forza sia o no un prodotto della propria mente. Tra cupi momenti tribali, sferzate di puro noise-rock come “Uncle Frank Says Turn It Down”, e pulsazioni elettroniche il collettivo spinge la mente umana fino ai suoi confini più oscuri, lasciandoci esausti su una spiaggia di sabbia scura in un paesaggio apocalittico.

Una fila di alberi spogli, un paesaggio avvolto nella nebbia. Questo è l’aspetto visuale di Cloud Corner, l’atteso esordio della chitarrista Marisa Anderson per la Thrill Jockey. Luoghi della mente, panorami minimalisti, tradizione prewar-folk. Sembra tutto così lontano dalla percezione che abbiamo della California, dove Marisa è nata nel 1971. L’album è una perfetta summa di tutti gli stili che la Anderson ha saputo mirabilmente spalmare sulla sua discografia dall’esordio ai giorni nostri. In più, è stata capace di aggiungere nuove suggestioni che rendono le 10 tracce assolutamente uniche. Stupisce l’abilità di Marisa Anderson di saper toccare l’anima con così pochi strumenti. Le sue composizioni sono capaci di emergere dalla nebbia in tutta la loro meraviglia.

Una fila di alberi spogli, un paesaggio avvolto nella nebbia. Questo è l’aspetto visuale di Cloud Corner, l’atteso esordio della chitarrista Marisa Anderson per la Thrill Jockey. Luoghi della mente, panorami minimalisti, tradizione prewar-folk. Sembra tutto così lontano dalla percezione che abbiamo della California, dove Marisa è nata nel 1971. L’album è una perfetta summa di tutti gli stili che la Anderson ha saputo mirabilmente spalmare sulla sua discografia dall’esordio ai giorni nostri. In più, è stata capace di aggiungere nuove suggestioni che rendono le 10 tracce assolutamente uniche. Stupisce l’abilità di Marisa Anderson di saper toccare l’anima con così pochi strumenti. Le sue composizioni sono capaci di emergere dalla nebbia in tutta la loro meraviglia.

Tra la tradizione country-blues-folk e nuove suggestioni che si muovono tra gli Appalachi ed il popolo Tuareg, passando per il Messico e la Bolivia, la chitarrista è riuscita a creare una discografia in costante progressione, consegnandoci con Cloud Corner il suo lavoro più ispirato e commovente. In questo solco colpisce positivamente “Sant Feliu de Guíxols”. Il brano prende il nome dall’omonima località della Costa Brava dove Marisa tenne un concerto nel 2015. Nel backstage la musicista era stata avvicinata da alcuni fan che, come consuetudine vuole, volevano fare due chiacchiere e scattare alcune foto. Una domanda in particolare gli era rimasta in mente: “Perché non scrivi mai una composizione allegra?”. La Anderson ha voluto scegliere proprio il nome della cittadina spagnola per rispondere con accordi folk aperti e rilassati al suo interlocutore.

Il songwriter e chitarrista americano Tim Presley è un personaggio davvero interessante. Dopo aver formato e sciolto i Darker My Love, il cantautore ha fatto parte di una delle innumerevoli line-up dei The Fall del compianto Mark E. Smith registrando con la band l’album Reformation Post TLC pubblicato nel 2007. Dopo una serie di album a nome White Fence, di cui uno in coabitazione con Ty Segall, Presley ha iniziato a collaborare con la cantautrice gallese Cate Le Bon, formando i Drinks.

Il songwriter e chitarrista americano Tim Presley è un personaggio davvero interessante. Dopo aver formato e sciolto i Darker My Love, il cantautore ha fatto parte di una delle innumerevoli line-up dei The Fall del compianto Mark E. Smith registrando con la band l’album Reformation Post TLC pubblicato nel 2007. Dopo una serie di album a nome White Fence, di cui uno in coabitazione con Ty Segall, Presley ha iniziato a collaborare con la cantautrice gallese Cate Le Bon, formando i Drinks.

E se con il suo primo lavoro a suo nome, The Wink (disco suonato in collaborazione proprio con Cate Le Bon insieme alla batterista Stella Mozgawa) rimandava ad una psichedelia declinata in maniera inusuale e deforme interpretata con una scrittura decisa e una forte personalità, il secondo album dei Drinks mantiene le ottime premesse dell’esordio. Hippo Lite è un magnifico gioco di incastri raffinato e sfuggente come dimostra la splendida “You Could Be Better”. La psichedelia pop dei due viene scomposta e ricomposta, infilando una dissonanza, un esperimento proprio mentre l’ascoltatore inizia ad adagiarsi sulle melodie. E Presley non smette di stupirci. Un nuovo album a nome Tim Presley’s White Fence è uscito ad inizio 2019 facendo centro per l’ennesima volta.

Uno dei due chitarristi degli U.S. Maple (autori di 5 pregevoli album dal 1995 al 2003 e perfetta incarnazione di quel fenomeno che andava sotto il nome di “Now Wave”), Todd Rittmann, nel 2009 ha creato i Dead Rider, un nuovo progetto con cui portare a compimento la sua missione di scomporre e ricomporre vari generi musicali. Rittmann con i suoi nuovi compagni di avventura: Matthew Espy, batteria, Andrea Faugh, tromba e tastiere, e Thymme Jones, elettronica, tastiere, fiati e batteria (questi ultimi due anche nei Cheer-Accident) ci avevano già convinto nel 2014 con un album intitolato Chills On Glass, che aveva incantato per il gioco degli incastri, e per l’abilità di Rittmann e compagni di creare un’equilibrata alchimia tra ingredienti apparentemente molto diversi, per poi confermarsi 3 anni dopo cambiando riferimenti stilistici ma facendo di nuovo centro. Su Crew Licks l’obiettivo del restauro diventava la black music, e il dipanarsi delle nove tracce era come il gioco della pentolaccia, con i quattro che dopo aver messo nella pignatta di terracotta soul, funk, psichedelia anni’70, si divertivano a colpirla a turno con violente mazzate.

Uno dei due chitarristi degli U.S. Maple (autori di 5 pregevoli album dal 1995 al 2003 e perfetta incarnazione di quel fenomeno che andava sotto il nome di “Now Wave”), Todd Rittmann, nel 2009 ha creato i Dead Rider, un nuovo progetto con cui portare a compimento la sua missione di scomporre e ricomporre vari generi musicali. Rittmann con i suoi nuovi compagni di avventura: Matthew Espy, batteria, Andrea Faugh, tromba e tastiere, e Thymme Jones, elettronica, tastiere, fiati e batteria (questi ultimi due anche nei Cheer-Accident) ci avevano già convinto nel 2014 con un album intitolato Chills On Glass, che aveva incantato per il gioco degli incastri, e per l’abilità di Rittmann e compagni di creare un’equilibrata alchimia tra ingredienti apparentemente molto diversi, per poi confermarsi 3 anni dopo cambiando riferimenti stilistici ma facendo di nuovo centro. Su Crew Licks l’obiettivo del restauro diventava la black music, e il dipanarsi delle nove tracce era come il gioco della pentolaccia, con i quattro che dopo aver messo nella pignatta di terracotta soul, funk, psichedelia anni’70, si divertivano a colpirla a turno con violente mazzate.

Stavolta la creatura feroce e mutante di Rittmann cambia leggermente nome, riducendosi a trio (non è più della partita Thymme Jones) ma ospitando la voce del britannico Paul Williams, di cui poco si sa se non che è stato il manager dell’attore Crispin Glover. Una sorta di Tom Waits quasi più roco, perfetto per sottolineare i pestoni storti e dilatati (come la “Not A Point Of A Scale” inserita in scaletta) di questa band che riesce sempre a stupire per l’ennesima rivisitazione e reinvenzione della materia rock-blues. Ormai tra i miei preferiti in assoluto, ennesimo centro pieno. Uno di quei dischi che per qualità e varietà stilistica (merce rara al giorno d’oggi) non mi stancherei mai di ascoltare.

Josephine alza una lampada in vetro colorato e ci guida ad esplorare le profondità dello spirito in questo doppio album in quattro parti. A seguire la celebrità della sua voce troviamo cori di entità alate (e una navetta spaziale) che salgono e scendono in un labirinto di spiritual: preghiere rituali, lamenti blues, inni vestali e benedizioni giubilanti. I confini del mondo naturale sono fondali rotanti da cui la nostra narratrice si posa, affacciandosi su precipizi simbolici o salici desolati dalla foresta imbiancata dalla neve, esplorando temi eterni di mortalità e moralità, sotto la luna e dialogando in maniera quasi occasionale con un misterioso dio dell’amore, figura ambigua e mistica.”

Questo il pomposo proposito dell’ultimo album di una delle cantautrici più ispirate ed originali dei nostri giorni. Lasciando da parte le iperboli ed l’immaginario mistico su cui Josephine Foster si è spesso e volentieri specchiata, sorprende ancora la qualità della scrittura sia pure in un disco così lungo ed ambizioso come Faithful Fairy Harmony: quasi 80 minuti di musica spalmati su quattro facciate. Con la sua chitarra, pianoforte, arpa e organo si fa accompagnare da splendidi musicisti come Victor Herrero (chitarra), Gyða Valtýsdóttir (violoncello), Chris Scruggs (pedal steel), Jon Estes (basso), e vari membri dei The Cherry Blossoms, collettivo folk di Nashville con cui ha collaborato svariate volte. Durante questo ciclo di 18 canzoni la Foster senza sforzo dissolve ogni barriera tra se stessa e gli ascoltatori, con il suo linguaggio incredibilmente vario destreggiandosi tra prewar folk, cantautorato rock classico, psichedelia e armonie jazz. Con i suoi arrangiamenti calibrati e la sua voce incredibile, Josephine colpisce ancora una volta il centro del bersaglio. Ascoltare “Lord Of Love” per credere.

Daniel Blumberg è un musicista londinese, tanto irrequieto da nascondersi dietro una sfilza di nomi come Cajun Dance, Hebronix, Oupa, o Heb-Hex. Non contento ha anche creato una band estremamente interessante chiamata Yuck, con cui ha pubblicato 3 album tra il 2011 ed il 2016. Durante lo scorso anno, Blumberg insieme a Ute Kanngiesser (violoncello), Tom Wheatley (contrabbasso) e Billy Steiger (violino), ha dato vita ad una residency molto interessante presso un locale famoso per le sue jam session di improvvisazione jazz, il Cafe OTO di Londra.

Insieme ai suoi fidati musicisti, Blumberg è andato in Galles a registrare il suo album di esordio come solista. Minus è un album crudo, dolente, a tratti straziante, sincero, suonato con passione. Solo in una traccia (i 12 minuti di “Madder”), i musicisti si lasciano andare ad un’improvvisazione free-form, nelle altre 6 canzoni è la poetica, il romanticismo a volte doloroso, la fragilità emotiva ad avere la meglio, come nell’incredibile title track. Un album che è entrato senza dubbio nella playlist di fine anno di molti di voi. Un disco dell’anima impreziosito dalle illustrazioni create dallo stesso songwriter.

Buffo pensare che lo scorso anno questa posizione la occupava John Colpitts Man Forever aka Kid Millions, moniker con cui pesta forte i tamburi degli avant-rockers Oneida e quest’anno la stessa è occupata dalla sua band principale. I maestri del rock sperimentale newyorkese tornano dopo la riuscita collaborazione con il maestro Rhys Chatham con un doppio album intitolato semplicemente Romance. Il disco forse è il più riuscito della band dai tempi del seminale Each One Teach One, con il perfetto connubio tra free rock, psichedelia, minimalismo e sonici assalti frontali. Lo spirito avventuroso del combo torna in tutta la sua esplosività, con momenti melodici e ritmi organici mescolati a suoni frenetici, improvvisati e meravigliosamente irregolari.

Si va dai tre minuti di una “canzone” regolare quasi di ispirazione anni ’60 come “All In Due Time” alla devastante “Cockfight”, passando per i diciotto (!) minuti della conclusiva “Sheperd’s Axe” che dopo un’introduzione di tastiere ambientali procede in maniera mostruosa in una progressione tra psichedelia, noise, jazz e rock suonata con una lucida e mirabolante follia. Una band clamorosa ed un disco che inaugura come meglio non si potrebbe la collaborazione con l’etichetta Joyful Noise.

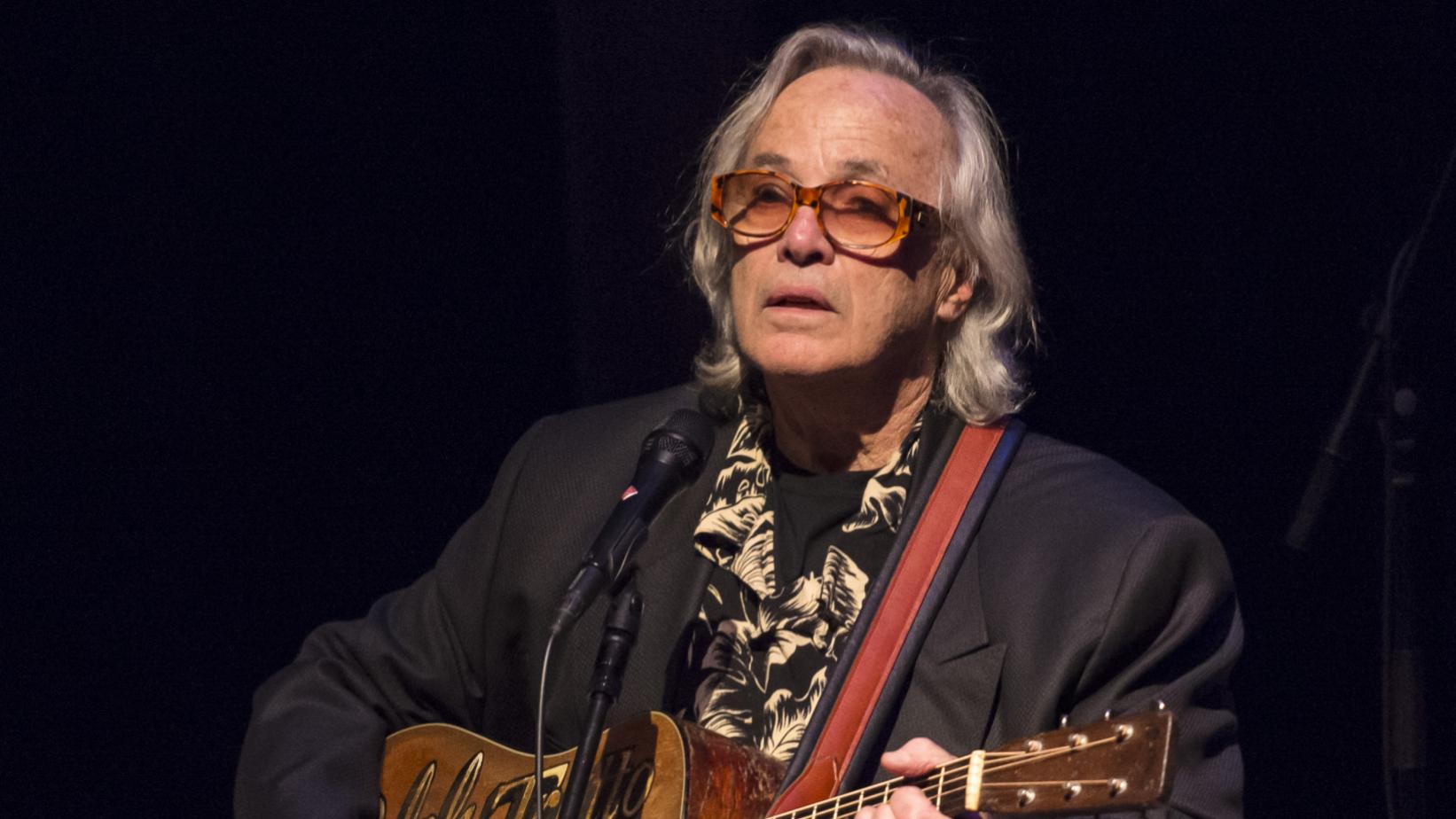

Riesce ancora a sorprendere Ry Cooder, pur essendo in attività da quasi 10 lustri. Nato come musicista da un amore infinito per la tradizione folk, ha deviato la sua traiettoria più volte, scrivendo colonne sonore magistrali come Paris, Texas o sbancando i botteghini creando quasi dal nulla il fenomeno Buena Vista Social Club. Ma Cooder è un musicista che non deve dimostrare più niente a nessuno, ed eccolo tornare a sette anni di distanza dallo splendido Pull Up Some Dust And Sit Down con un nuovo album che attinge a piene mani dal repertorio della musica con cui è nato.

The Prodigal Son è un esemplare ed emozionante compendio di musiche folk, gospel e blues prese in prestito, impreziosito da alcune nuove canzoni scritte per l’occasione che non sfigurano affatto accanto ad autentici capolavori della musica tradizionale americana, una tra tutte “Nobody’s Fault But Mine” di Blind Willie Johnson. Un ritorno al passato guardando al futuro, un disco magistrale. Se volete ascoltare la differenza tra un artista che suona folk blues ed uno che con quella musica nel sangue c’è nato, mettete semplicemente la puntina sui solchi di questo meraviglioso album e lasciatevi travolgere dalle emozioni di canzoni meravigliose come la “The Prodigal Son” inserita in scaletta.

Qualche anno fa avevamo già parlato su queste pagine di Ryley Walker, un songwriter/chitarrista dell’Illinois capace di trovare la sua strada con il suo fingerpicking, integrando perfettamente la sua scrittura con il retaggio della scena folk britannica degli anni ’70, soprattutto John Martyn, Van Morrison e Nick Drake. Primrose Green era stato uno splendido album, capace di convincere critica e pubblico grazie alle ossessive e jazzate inquietudini, l’afflato pastorale, le impennate psichedeliche, il virtuoso fingerpicking. Un paio di anni dopo a Golden Sings That Have Been Sung era stato assegnato l’arduo compito di confermare cotanta meraviglia. Ma nonostante gli sforzi e il cambiamento verso un lato più sperimentale, il disco presentava tra i solchi più ombre che luci.

Qualche anno fa avevamo già parlato su queste pagine di Ryley Walker, un songwriter/chitarrista dell’Illinois capace di trovare la sua strada con il suo fingerpicking, integrando perfettamente la sua scrittura con il retaggio della scena folk britannica degli anni ’70, soprattutto John Martyn, Van Morrison e Nick Drake. Primrose Green era stato uno splendido album, capace di convincere critica e pubblico grazie alle ossessive e jazzate inquietudini, l’afflato pastorale, le impennate psichedeliche, il virtuoso fingerpicking. Un paio di anni dopo a Golden Sings That Have Been Sung era stato assegnato l’arduo compito di confermare cotanta meraviglia. Ma nonostante gli sforzi e il cambiamento verso un lato più sperimentale, il disco presentava tra i solchi più ombre che luci.

Era quindi molto atteso questo nuovo album intitolato Deafman Glance per stabilire dove collocare Ryley Walker: come ennesima promessa non mantenuta oppure come artista dall’enorme talento. Fortunatamente il nuovo disco non solo ci conforta sul talento del songwriter americano, ma risulta alla fine il migliore che abbia mai registrato. Ci sono tutte le influenze apertamente dichiarate durante l’arco della sua carriera, ma sono messe al servizio di una scrittura non facile ma sempre perfettamente a fuoco tra rilassamenti bucolici e momenti sperimentali, accordi aperti e accelerazioni sincopate improvvise, come nella splendida “22 Days”. Un percorso tortuoso, irrequieto, alla ricerca di una strada che apparentemente Walker fa fatica a trovare, ma che invece appare davanti a noi in tutto il suo splendore.

Se la sono giocata fino all’ultimo per la conquista della prima piazza, non l’hanno raggiunta ma restano una delle band più interessanti uscite negli ultimi anni nella terra di Albione. Gli Idles nascono a Bristol nel 2010 con una spiccata attitudine punk e uno sguardo a 360 gradi verso l’evolversi della situazione sociale e politica in Gran Bretagna. Il cantante Joseph Talbot, i chitarristi Mark Bowen e Lee Kiernan, il bassista Adam Devonshire e il batterista Jon Beavis, assorbono mano mano rabbia ed urgenza facendola poi defluire lentamente, scandendo le uscite e preparandole con grande meticolosità. Dopo tre EP, il devastante esordio sulla lunga distanza fra post-punk e post-hardcore della formazione di Bristol si è materializzato nel 2017 e si intitolava Brutalism. Un album che aveva colpito per la capacità del gruppo di Bristol di aggiornare il vocabolario post-punk facendo leva su una capacità empatica e comunicativa fuori dal comune.

Se la sono giocata fino all’ultimo per la conquista della prima piazza, non l’hanno raggiunta ma restano una delle band più interessanti uscite negli ultimi anni nella terra di Albione. Gli Idles nascono a Bristol nel 2010 con una spiccata attitudine punk e uno sguardo a 360 gradi verso l’evolversi della situazione sociale e politica in Gran Bretagna. Il cantante Joseph Talbot, i chitarristi Mark Bowen e Lee Kiernan, il bassista Adam Devonshire e il batterista Jon Beavis, assorbono mano mano rabbia ed urgenza facendola poi defluire lentamente, scandendo le uscite e preparandole con grande meticolosità. Dopo tre EP, il devastante esordio sulla lunga distanza fra post-punk e post-hardcore della formazione di Bristol si è materializzato nel 2017 e si intitolava Brutalism. Un album che aveva colpito per la capacità del gruppo di Bristol di aggiornare il vocabolario post-punk facendo leva su una capacità empatica e comunicativa fuori dal comune.

Come sempre quando si ha un’aspettativa molto alta, si temeva un calo nel famoso complicato secondo album. Joy As An Act Of Resistance spazza via tutti i dubbi e le paure. E’ un lavoro uguale ma diverso, mantiene tutti i cromosomi che hanno legittimato il successo dell’esordio, aggiungendo (se possibile) ancora più carica drammatica. Sempre cinici, sempre sarcastici, forse con ancora più consapevolezza dell’enorme potenziale che hanno in mano. “Samaritans” è solo una delle frecce avvelenate che compongono il loro enorme sophomore album.

Mai come quest’anno ho assistito ad un vero e proprio plebiscito nell’assegnare la corona di miglior disco dell’anno da parte di riviste specializzate e webzine di settore, spesso rivolte ad un pubblico molto differente tra loro. Credo che la ragione sia semplice e proverò a spiegarlo in queste poche righe. In realtà anche da parte mia ci sono stati pochi dubbi su chi mettere sul gradino più alto del podio, anche se in parte capisco chi ha trovato questo album insopportabilmente claustrofobico. Mai come in questo caso avrei voluto davvero possedere il dono di trasformare le emozioni in parole di senso compiuto. Solo così avrei potuto descrivere al meglio Double Negative, il nuovo album dei Low.

Un buco nero che inghiotte senza pietà, detriti e schegge elettroniche che nascondono una bellezza indicibile. Pazzesco pensare come Alan Sparhawk (chitarra e voce) e la sua consorte Mimi Parker (batteria e voce) abbiano esordito nel 1994 con un capolavoro come I Could Live In Hope e a distanza di 24 anni riescano ancora a sorprenderci. Il duo di Duluth si fa accompagnare dal bassista Steve Garrington (con loro da un decennio), per uno dei viaggi più coraggiosi che abbiano mai intrapreso. L’elettronica, da un po’ di tempo compagna del trio, stavolta muta il DNA della band, alterandolo senza possibilità di ritorno. Gocce di sangue, macerie fumanti di canzoni talmente celate sotto gli spasmi di feedback e la pioggia di detriti cibernetici che quando la voce dei nostri emerge senza filtri è come se una luce celestiale illuminasse all’improvviso la distesa funerea di Mordor. La triade iniziale “Quorum – Dancing And Blood – Fly” rivela la bellezza sublime di questo lavoro più di mille parole, soprattutto delle mie.

Un grazie speciale va, come sempre, a Franz Andreani per la nuova veste grafica attiva già dallo scorso anno. A cambiare non è solo la versione web2.0 del sito, ma anche la “filosofia” della podradio, con le rubriche che vanno ad integrarsi nella programmazione regolare sotto l’hashtag #everydaypodcast. Tutte le novità le trovate sempre aggiornate in tempo reale sulla nostra pagina Facebook.

Nel 12° Episodio, passata la sbornia da classifica, torneremo alla programmazione “quasi” regolare di Sounds & Grooves. Il tutto, come sempre, sulle onde sonore della podradio più libera ed indipendente del pianeta: radiorock.to.

Intanto se volete potete sfruttare la parte riservata ai commenti qui sotto per darmi suggerimenti, criticare (perché no), o proporre nuove storie musicali. Mi farebbe estremamente piacere riuscire a coinvolgervi nella programmazione e nello sviluppo del mio sito web.

Se volete ascoltare o scaricare il podcast, potete farlo anche dal sito della stessa PodRadio cliccando sulla barra qui sotto. Buon Ascolto

TRACKLIST

01. ANNA VON HAUSSWOLFF: The Mysterious Vanishing Of Electra da ‘Dead Magic’ (2018 – City Slang)

02. MICAH P. HINSON AND THE MUSICIANS OF THE APOCALYPSE: Small Spaces da ‘When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You’ (2018 – Full Time Hobby)

03. DIRTY PROJECTORS: That’s A Lifestyle da ‘Lamp Lit Prose’ (2018 – Domino)

04. ALLEN RAVENSTINE: Sentimental Duet / Waiting For The Bomb / The Ladies In The Garden da ‘Waiting For The Bomb’ (2018 – ReR Megacorp)

05. GNOD: Uncle Frank Says Turn It Down da ‘Chapel Perilous’ (2018 – Rocket Recordings)

06. MARISA ANDERSON: Sant Feliu De Guíxols da ‘Cloud Corner’ (2018 – Thrill Jockey)

07. DRINKS: You Could Be Better da ‘Hippo Lite’ (2018 – Drag City)

08. DEAD RIDER TRIO: Not A Point On A Scale da ‘Dead Rider Trio Featuring Mr. Paul Williams’ (2018 – Drag City)

09. JOSEPHINE FOSTER: Lord Of Love da ‘Faithful Fairy Harmony’ (2018 – Fire Records)

10. DANIEL BLUMBERG: Minus da ‘Minus’ (2018 – Mute)

11. ONEIDA: Cockfight da ‘Romance’ (2018 – Joyful Noise Recordings)

12. RY COODER: The Prodigal Son da ‘The Prodigal Son’ (2018 – Fantasy / Perro Verde)

13. RYLEY WALKER: 22 Days da ‘Deafman Glance’ (2018 – Dead Oceans)

14. IDLES: Samaritans da ‘Joy As An Act Of Resistance’ (2018 – Partisan Records)

15. LOW: Quorum / Dancing And Blood / Fly da ‘Double Negative’ (2018 – Sub Pop)