Le avventure in musica di Sounds & Grooves proseguono nella 17° Stagione di RadioRock.TO The Original

Nel tredicesimo episodio stagionale di Sounds & Grooves troverete un piccolo excursus sul folk britannico, il suono unico dei Morphine, alcune novità e molte meraviglie assortite

Torna l’appuntamento quindicinale di Sounds & Grooves che per il 17° anno consecutivo impreziosisce (mi piace pensarlo) lo straordinario palinsesto di www.radiorock.to. A pensarci è incredibile che sia passato già così tanto tempo da quando abbiamo iniziato questa folle ma fantastica avventura. Come (credo) già sapete, la nostra podradio è nata per dare un segnale di continuità con il passato, con quella meraviglia che Franz Andreani, Marco Artico, Flavia Cardinali, Massimo Di Roma, Michele Luches, Aldo Semenuk, Giampiero Crisanti, Gianpaolo Castaldo avevano creato e a cui, nel mio piccolo, ho provato a dare un contributo dal 1991 al 2000. Sappiamo tutti benissimo che la Radio Rock in FM come la intendevamo noi è sparita da almeno due decenni, ma in tutti questi anni di podcast sul web abbiamo cercato di tenere accesa quella fiammella per poi tentare di moltiplicarla, facendola diventare un faro di emozioni e qualità musicale. Perché la passione e la voglia di fare radio, la voglia di ascoltare e di condividere la musica di qualità, nonostante tutto, non ci è mai passata. Questa creatura dopo più di 3 lustri continua orgogliosamente a remare controcorrente, cercando quella libertà in musica che nell’etere è ormai diventata una mosca bianca, ed esprimendo con forza la passione per la condivisione, per la ricerca, per l’approfondimento. Non dobbiamo aderire ad una cieca linea editoriale che ormai spinge esclusivamente il pulsante play dei servizi di streaming, ma ci lasciamo guidare semplicemente dal nostro cuore e dalla nostra passione. Fulvio Savagnone, Marco Artico, Giampiero Crisanti, Franz Andreani, Flavia Cardinali, Francesco Cauli, Ivan Di Maro, Massimo Santori aka Moonchild, Maurizio Nagni ed io proviamo ogni giorno a coinvolgervi con i nostri podcast regolari e con le rubriche tematiche di approfondimento, sperando di farvi sentire sempre di più parte di questa fantastica avventura.

Iniziamo il tredicesimo viaggio della nuova stagione andando a ritrovare il suono unico dei Morphine, proseguiamo con l’esordio dopo una lunga gavetta degli One Arm, torniamo negli anni ’60 con i Love ed la loro magica psichedelia orchestrale, e rientriamo ai giorni nostri con il ritorno degli Arab Strap, l’imprevedibile collettivo Orchestre Tout Pouissant Marcel Duchamp e il metal evoluto e drammatico dei canadesi Big|Brave. Ripeschiamo poi le melodie affascinanti del “supergruppo” About Group e la potenza dei The Besnard Lakes per poi inoltrarci in una panoramica sul folk britannico. Partiamo con la decana e straordinaria Shirley Collins per poi andare in Irlanda con il nuovo album dei Lankum, che riescono a rivitalizzare meravigliosamente la tradizione e con uno dei musicisti più rappresentativi dell’isola verde come Christy Moore, con i Planxty e dal vivo con altri due monumenti come Donàl Lunny e Jimmy Faulkner. Il gran finale vede salire sugli scudi la delicata scrittura di Howe Gelb ed il ricordo di uno dei più talentuosi e schivi autori che abbia calcato il pianeta: Nick Drake. Il tutto, come da ben 16 anni a questa parte, sulle onde sonore della podradio più libera ed indipendente del pianeta: radiorock.to.

Seguite il nostro hashtag: #everydaypodcast

Download, listen, enjoy!!!

Prima di partire con questo viaggio in musica potete effettuare il download del podcast anche nella versione a 320 kb/s semplicemente cliccando sul banner qui sotto.

Iniziamo il podcast parlando di un personaggio e di una band capaci di marchiare a fuoco gli anni ’90 in musica creando un’alchimia sonora assolutamente irripetibile. Un nome entrato nella leggenda, un musicista il cui nome è scolpito nella pietra su una targa a Palestrina e nel cuore di molti di noi. Difficile non ripercorrere la storia di Mark Sandman e dei suoi Morphine senza provare emozione, per le meraviglie e le magie che ci hanno saputo regalare, non ascrivibili a nessun genere se non a loro stessi. Un mondo compositivo che Sandman chiamava low rock, un ambiente sonoro che prendeva il blues, rock, jazz, funk e li plasmava, li modificava in qualcosa di altro che non assomigliava ad altro che ai Morphine: uno dei gruppi più importanti ed originali degli anni ’90.

Il 21 marzo del 1995 esce il terzo album, Yes, che conclude un trittico difficilmente eguagliabile da altri gruppi. Sandman affianca l’espertoPaul Q. Kolderie alla produzione e Billy Conway prende definitivamente il posto del (di nuovo) convalescente Doupree. Yes è un disco straordinario dove i tre trovano la perfetta mediazione tra l’oscurità del primo e l’immediatezza del secondo, togliendo le briglie anche al sax di Dana Colley. Dal funk di “Radar” al jazz di “Whisper”, dal blues di “I Had My Chance” alla viziosa “Super Sex”, l’album è l’ennesimo capolavoro che si dipana in 12 straordinarie canzoni fatte di un rock senza il suo strumento principe, la chitarra. Un suono notturno e stordente, vertiginoso e suadente, sensuale e ombroso. Le storie raccontate nelle liriche riguardano sempre uomini in bilico, a volte truffati da donne incantatrici e traditrici come quella del testo della rotolante “Radar”:

“Ho raggiunto l’autista della mia auto, ho superato i cani e le guardie.

Superando tutti i miei allarmi che avrebbero dovuto essere così all’avanguardia

Hai lasciato un osso nel mio cortile Hai attraversato il mio radar

Mi hai giocato come una partita a scacchi e ora dici: Scacco matto

Mentre tu corri liberamente spendendo soldi ovunque

E io mi devo nascondere e non oso mostrare la mia faccia

Se io sono colpevole, lo sei anche tu – Era il 4 marzo 1982

Girando per sempre con il serbatoio vuoto di benzina

E con il portafoglio vuoto, è meglio che lo porti in banca

E ora sono in alto su un aliante, quassù, senza che tu te ne preoccupi

Ho tutto il tempo del mondo Tutto il tempo del mondo da sfruttare”

Quanto ci manca Mark Sandman, anche se sono passati più di 20 anni da quel maledetto 3 luglio 1999 che ce l’ha portato via.

A volta la strada per la pubblicazione di un album può diventare davvero lunga e tortuosa se i primi tasselli del puzzle non vanno subito al posto giusto. Nel 1992, a Parigi, Rose-Laure Daniel (basso e voce), Isabelle Vigier (chitarra) e Marine Laclavère (batteria) danno vita al progetto One Arm prendendo il nome da un racconto del drammaturgo e poeta americano Tennessee Williams. Le tre ragazze fanno parte senza sosta della scena musicale post-punk e no wave parigina e europea prima di sciogliersi nel 1997. Un anno dopo, digerito l’abbandono della Vigier, la sezione ritmica della band decide di riprendere il progetto facendolo partire di nuovo con due nuovi compagni di avventura. Una strada apparentemente folle visto che i nuovi arrivati componevano anche loro la sezione ritmica di un gruppo appena sciolto, La Mâchoire. L’innesto della batteria di Dilip Magnifique e del basso di Rico Herry ha dato vita ad un ibrido e simmetrico quartetto: due donne, due uomini, due bassi e due batterie. Ma anche stavolta il destino volta loro le spalle, l’etichetta che doveva produrre il loro atteso esordio fallisce e i componenti della band si salutano tornando ad essere geograficamente distanti.

Bisognerà aspettare altri 15 anni per far si che qualcosa si muovesse di nuovo sul fronte One Arm. L’interesse della Atypeek Music ha portato la band a riprendere i vecchi demo, arricchirli, remixarli e trasformarli nella versione definitiva che troviamo nella loro prima uscita sulla lunga distanza, finalmente pubblicata ad inizio 2021, che prende il nome di un loro antico progetto alternativo: Mysore Pak. Due bassi, due batterie, samples, field recordings capaci di shakerare post-rock britannico anni ’90 (quella meravigliosa estetica sonora che faceva capo all’etichetta Too Pure), funk, krautrock, new wave e musica industriale in un calderone febbrile di grande effetto. Come nella trascinante “Hitch” con un trascinante basso dall’incedere dub. I quattro musicisti hanno messo su un album di sicura suggestione, capace di colpire con complesse trame ritmiche che vengono costantemente trafitte dagli inserimenti ispiratissimi degli effetti e dalle bordate di suoni meravigliosamente organizzati.

Anche se dovrei cercare di rimanere il più obiettivo possibile, non nascondo che i Love sono sempre stati tra le mie band preferite in assoluto uscite dagli anni ’60. Il gruppo fu importante non solo perché è stato uno dei primi gruppi multirazziali negli Stati Uniti, ma per il visionario e riuscito mix di psichedelia e suggestioni beat dove si va ad innestare una fantastica componente orchestrale che al posto di appesantire il suono va a dirigerlo magistralmente verso il cielo. Già nel novembre 1966 avevano trovato la quadratura del cerchio con un album splendido intitolato Da Capo. Un anno dopo, se possibile, i cinque riescono a perfezionarsi alzano l’asticella ancora più in alto con il meraviglioso Forever Changes, uno dei dischi più memorabili di quella indimenticabile stagione.

Eppure per il talentuoso Arthur Lee e compagni la registrazione del disco era stata tutto fuorché tranquilla. Il produttore Bruce Botnick infatti aveva trovato una band a pezzi, squassata dalle droghe e dall’alcool, tanto da dover “affittare” un paio di turnisti per le sessioni in studio. Nonostante questo l’album, registrato in quattro lunghi mesi, è un miracolo di equilibrio e di melodie affascinanti, senza punti deboli. Il gran finale di “You Set The Scene”, con i suoi curatissimi arrangiamenti, è una delle vette assolute del capolavoro dei Love. Il chitarrista e cofondatore Bryan MacLean lasciò la band subito dopo l’uscita di Forever Changes, in parte perché aveva firmato un contratto da solista con l’Elektra, in parte perché soffriva il dualismo con Lee, che andò avanti creando una formazione nuova di zecca che non riuscì mai ad eguagliare quei due album straordinari.

Era il 1998 quando la pubblicazione di Philophobia, secondo album degli Arab Strap, gettò nel caos la piccola comunità scozzese di Falkirk. Alcuni piccoli e grandi segreti di alcuni dei 35.000 abitanti della città posizionata nella Forth Valley furono messi clamorosamente in piazza in maniera nuda, scarna, lenta e sofferta dalla voce narrante di Aidan Moffat e dagli arpeggi di Malcolm Middleton. L’esordio del duo scozzese era formato da canzoni malinconiche che parlavano di debolezze quotidiane, di sbornie, scopate e tradimenti. Canzoni che riescono ad arrivare dritte allo stomaco anche dopo tutti questi anni, visto che il disco è del 1998 e lo scioglimento del sodalizio scozzese risale al 2006. Era con la loro tipica ironia che annunciavano il loro ritiro dalle scene come duo con una compilation intitolata Ten Years Of Tears, con i due immortalati in copertina con faccia imbronciata sui lati opposti di un tavolo in una sala dove si era celebrata la loro festa di addio (con un eloquente striscione “Enjoy Your Retirement”).

Nonostante i dischi solisti dei due ci abbiano regalato più di qualche gioia (soprattutto i progetti solisti di Moffat a nome Nyx Nótt) ci mancava quella miscela di cinismo e sentimento, di depressione ed ironia che nella loro fortunata carriera insieme hanno saputo quasi sempre regalarci. La notizia del ritorno del duo nel 2016 ci aveva scaldato il cuore, ma, come sempre avviene sulle reunion dei gruppi che abbiamo amato molto, poi è subentrata la paura. Il timore della delusione, di non ritrovare gli stessi Moffat-Middleton. Ma già dalle prime note di As Days Get Dark si capisce che sono sempre loro. Dietro ad arrangiamenti perfetti e raffinati troviamo quella miscela di cinismo e sentimento, di depressione ed ironia che nella loro fortunata carriera insieme hanno saputo quasi sempre regalarci. “Fable Of The Urban Fox” è l’ennesimo esempio di come il duo riesca ancora ad entrare emotivamente sottopelle narrando in maniera cinica ed emotiva la cruda realtà della vita di provincia. Bentornati!

Quattro musicisti coinvolti: Charles Hayward dei This Heat, Alexis Taylor degli Hot Chip, John Coxon degli Spiritualized-Spring Heel Jack e Pat Thomas, socio di Derek Bailey. Un disco registrato in un solo giorno, senza alcuna prova preliminare, composto da quattro lunghe e stravaganti improvvisazioni e pubblicato nel 2009 semplicemente con i loro quattro cognomi. Dopo un paio d’anni i quattro sono tornati sul luogo del delitto, perfezionando la loro metodologia e cambiando ragione sociale in About Group. Anche Start & Complete è stato registrato in un solo giorno, allo Studio 2 di Abbey Road, ma questa volta Taylor ha distribuito i demo di alcuni brani in modo che i suoi colleghi musicisti avessero una vaga idea di cosa aspettarsi. Questo secondo disco dei musicisti dell’About Group è un tentativo di creare ordine dal caos, di prendere l’essenza delle loro prime jam session aperte e filtrarla in una struttura percepibile.

Le asperità dell’esordio sono state ridotte e addomesticate, con la voce di Taylor sempre sul bordo della stonatura che riesce sempre ad evitare in maniera emozionale. In un’intervista di qualche anno fa, il cantante aveva parlato del connubio tra l’estetica folk e le proiezioni astral-jazz di Tim Buckley, ma è solo una dei tanti spunti che affiorano in Start & Complete, insieme al soul spinto dall’organo Hammond. Nell’album affiora una strosciante malinconia a cui i quattro musicisti attingono creando canzoni apparentemente facili ma di grande fascino come la “Rough And Smooth” inserita in scaletta, a ribadire già dal titolo le solo apparenti contraddizioni del loro suono.

Uno dei gruppi più interessanti degli ultimi anni e uno dei dischi che mi ha più entusiasmato di quelli usciti lo scorso anno. Un nome altisonante, una orchestra onnipotente il cui nome è un omaggio alle tante big band africane che usavano e usano questa definizione come un biglietto da visita. Il nome Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp è un modo per segnalarsi come gruppo freak e dadaista, un nome e un progetto su larga scala voluto dal contrabbassista Vincent Bertholet che crea il collettivo a Ginevra nel 2006. La prima idea è quella di metter su un gruppo rock che usi la marimba e che possa esibirsi in maniera sotterranea lungo tutto il continente europeo. Musicisti che hanno il post punk come semplice base di partenza ma sono totalmente aperti ad una sperimentazione musicale che avvicina dub, punk, jazz d’avanguardia e rock in uno scambio aperto di suoni, di luoghi e di pubblico. Artigiani e irregolari, con una fortissima spinta propulsiva musicale e sociale, il gruppo diffonde il proprio verbo, si apre a mille interferenze, combinazioni e colori suscitando l’interesse anche di John Parish che nel 2014 si siede dietro al mixer per produrre Rotorotor, il loro terzo album.

Dopo un altro (ottimo) lavoro uscito nel 2018 e ancora prodotto da Parish (Sauvage Formes), il gruppo ha ampliato la propria formazione a ben undici elementi (oltre al leader ci sono Liz Moscarola a voce e violino, Aida Diop alla marimba, Mael Salètes e Titi alla chitarra, Gabriel Valtchev e Guillaume Lantonnet alla batteria, Naomi Mabanda al violoncello, Thomas Levier alla viola, Gilles Poizat al bugle e Giff al trombone) e sostenuti da una spinta ideale tesa ad appoggiare chiunque voglia distruggere il capitalismo attraverso testi tanto poetici quanto sarcastici, da alle stampe We’re OK. But We’re Lost Anyway, dove afrobeat, folk, punk, jazz, Stereolab, kraut e vocazione spirituale si uniscono in un flusso festoso teso ad esaltare la collettività e l’imprevedibilità. “Flux” con il suo irresistibile andamento ed il suo break tribale è solo una delle nove irresistibili tracce di un album imperdibile.

Dite la verità, avete anche voi a casa dei dischi che non ricordate proprio di aver comprato e che avrete sentito sì e no un paio di volte prima di farli cadere nell’oblio. Qualche giorno fa mi sono imbattuto in questo The Besnard Lakes Are The Roaring Night, terzo album dei canadesi The Besnard Lakes, formazione che un paio di lustri fa trovavo discretamente interessante. Senza molte aspettative l’ho rimesso sul piatto, trovandolo invece molto godibile, spesso fiammeggiante come promette la copertina, una sorta di alternativa più lineare dei connazionali Godspeed You! Black Emperor/Silver Mt. Zion. L’album segna un notevole cambio di passo rispetto al precedente …Are The Dark Horse, con brani di elevata tensione elettrica scritti dalla coppia di coniugi Jace Lasek e Olga Goreas.

Lasek (voce, piano e tastiere) riprende le sue storie in cui lealtà, disonore, amore, odio, sono viste attraverso gli occhi di due spie che combattono una guerra che potrebbe non essere reale, mentre il basso e i cori della Goreas, insieme alla batteria di Kevin Laing e la chitarra di Richard White dipingono panorami ora sonici e vicini al muro di shoegaz-iana memoria, ora quieti ma mai privi di una strisciante tensione epica. Per Lasek, proprietario degli studi Breakglass di Montreal, è normale parlare di spie, di complotti, di segnali criptati e tecnologia a onde corte, un bagaglio emotivo notevole come nella “And This Is What We Call Progress” inserita in scaletta. Peccato che si siano un po’ persi per strada, ma chissà se …Are The Last Of The Great Thunderstorm Warnings uscito due anni fa e registrato con una formazione ridotta all’osso, non possa essere un nuovo trampolino di lancio per la coppia canadese.

Dopo le ultime sperimentazioni in ambito dark folk insieme ai compagni di etichetta The Body, tornano le sonorità ossessive, pesanti e distorte dei Big|Brave, trio composto da Robin Wattie (chitarra e voce), Mathieu Ball (chitarra) e la nuova arrivata Tasy Hudson (batteria). Loro si collocano in quel nebuloso spazio tra il metal e la sperimentazione, alternando una schiacciante e drammatica pesantezza con una leggerezza eterea e meditativa, in una modalità che pochi dei loro colleghi riescono a percorrere con successo. Da pochissimo è uscito il loro sesto lavoro in studio intitolato Nature Morte, il primo dopo il passaggio dalla Southern Lord alla Thrill Jockey. I tre colorano di inquietudine le canzoni della loro natura morta, creando una sensazione di bellezza in decadimento, accompagnata da accordi sospesi in una quiete contemplativa.

L’album esplora la follia della speranza, le conseguenze del trauma e spesso si concentra sulla sottomissione della femminilità in tutte le sue pluralità. Robin Wattie ha parlato così del disco: “È violento e terribile. È schiacciante e allarmante. È catastrofico e scoraggiante”. Le sei tracce in scaletta sono dilatate ed esplorano il pericoloso crocevia tra ambient, metal sperimentale e avant-rock, evolvendosi in un mondo dove l’elettricità si sparge in bordate improvvise. La voce straziante di Wattie è tagliente, spettrale, ottundente, ma l’aggressività riesce talvolta a placarsi in lussureggianti oasi meditative. Un centro pieno quello del trio canadese, come dimostra la splendida apertura “Carvers, Farriers And Knaves”.

Per la seconda parte del podcast cambiamo atmosfere ad andiamo ad immergerci nello splendido mondo sonoro del folk britannico. Iniziamo con una delle figure cardine del movimento folk revival inglese degli anni ’60 come Shirley Collins. La sua voce ipnotica è tornata a farsi sentire nel 2016 ed il suo ritorno sulle scene è stato una specie di miracolo. L’allora 81enne aveva registrato in maniera diretta, tra le mura della sua residenza nel Sussex, canzoni della tradizione britannica, americana e cajun, interpretate con la sua perizia ed il suo carisma. David Tibet dei Current 93 ha avuto un’enorme importanza nel far uscire dall’ombra una delle artiste più influenti in decenni di folk, pronta a rientrare in corsa nel 2016 e a firmare un contratto con l’etichetta Domino.

Lodestar, il suo primo album dopo oltre 30 anni di silenzio, mostra un suono senza tempo nella sua intensa cruda poetica e bellezza che va ad attingere nella tradizione britannica ed americana. Il disco è stato registrato da questa signora di quasi 82 anni direttamente nella sua casa, nel Sussex rurale A dispetto della delicatezza degli strumenti (fiddle, chitarra, banjo, concertina, harmonium, violoncello) tradizionali, è una raccolta di canzoni che narrano di un mondo duro, senza compromessi come nella “The Rich Irish Lady” inserita in scaletta che parla di un dottore che, respinto da una bellissima donna, rimane così colpito nell’orgoglio da rifiutarsi tempo dopo di curarla:

“Per quello che è passato e fatto, signore, spero che perdonerai

e mi concederai di vivere ancora un po’ nel mondo.”

“Questo non lo farò mai, Sally, finché avrò fiato.

Ma ballerò sulla tua tomba quando sarai deposta nella terra”

La Collins la interpreta con carisma, e con una durezza senza compromessi per poi unirla con la fiddle tune americana “Jeff Sturgeon”. Un grande ritorno per una leggendaria cantante che, alla soglia dell’88 compleanno, sta per dare alle stampe, il prossimo 26 maggio, il nuovo Archangel Hill.

Da una interprete storica del folk britannico ad un gruppo che sta rivitalizzando il genere cambiando le regole del gioco. I dublinesi Lankum sono appena tornati con il nuovo False Lankum, l’atteso seguito di The Livelong Day che nel 2019 gli ha permesso di vincere il RTE Choice Music Prize (equivalente irlandese dei Grammy). Partendo da canzoni folk tradizionali, i Lankum imprimono il loro marchio personale facendo leva su pesanti droni e distorsioni che conferiscono nuova intensità e bellezza a ogni brano. Con questo album il quartetto consolida il suo distacco dal genere folk classico, creando una musica audace e contemporanea che nasce, come detto, da elementi tradizionali ma che suona decisamente nuova. False Lankum contiene anche due brani originali, “Netta Perseus” e “The Turn“, entrambi scritti da Daragh Lynch (voce, chitarra, percussioni, piano).

il quarto disco dei Lankum e il terzo su Rough Trade, è stato pensato fin dall’inizio come un’opera completa, una progressione e un viaggio per l’ascoltatore. “Volevamo creare un maggiore contrasto nel disco, in modo che le parti leggere risultassero quasi spirituali e le parti scure fossero incredibilmente cupe, addirittura horror“, spiegano i Lankum. Nelle 12 tracce dell’album, composte da 10 canzoni tradizionali e due originali, la band utilizza una nuova tavolozza per colorare il proprio suono in modo sempre più sperimentale, insieme al produttore di lunga data John ‘Spud’ Murphy. Solo dopo la registrazione la band si è resa conto che quasi tutte le canzoni dell’album, raccolte o scritte, avevano una sorta di riferimento al mare. Qualche forza sconosciuta li aveva attirati a quello, il più grande e prolifico raccoglitore di canzoni che sia mai esistito, che ha trasportato storie per centinaia di anni. “The New York Trader”, ad esempio, porta con sé storia, narrazione, mitologia e magia, e nessuno lo sa meglio del suo cantante, e fratello di Daragh, Ian Lynch (uilleann pipes, concertina, tin whistle, percussioni), studioso di musica irlandese da poco rientrato da un tour di conferenze negli Stati Uniti. Nonostante ciò, si libera da ciò che la canzone si aspetta (quasi letteralmente nella pausa drammatica a metà brano) prima di lanciarsi nuovamente in questa storia, affilata come un rasoio, cruda e sferragliante.

Ho sempre avuto grande ammirazione per Christy Moore, la sua passione, il suo impegno politico, il suo timbro vocale caldo, passionale. E’ un omaggio alla musica irlandese e alla sua produzione quello che faccio in questo podcast, proponendolo nella versione folk classica con i suoi Planxty, band fondamentale per il folk revival degli anni ’70 formato da Moore insieme a Liam O’Flynn (uillean pipes), Andy Irvine (voce, mandolino, bouzouki) e Dónal Lunny (bouzouki, synth e voce). Originariamente i tre musicisti avevano accompagnato Moore nelle registrazioni dell’album Prosperous, ma le sessioni si rivelarono così stimolanti che i musicisti decisero di continuare a lavorare insieme e di creare il gruppo. Il loro esordio, vera bibbia del folk revival. si apre con un medley di due pezzi. Il primo è una canzone di origine scozzese, molto popolare anche in Irlanda e che si intitola “Raggle Taggle Gypsies”; mentre il secondo è uno strumentale “Tabhair Dom Do Lámh”, che in gaelico irlandese significa “Dammi la mano” e che risale al 1600 circa.

Sin dal primo brano quindi troviamo alcune delle caratteristiche del repertorio dei Planxty, che si caratterizza per l’esplorare non solo la tradizione irlandese, ma guardare anche alla Scozia o all’Inghilterra, capace di affiancare strumentali a canzoni, ballate alle musica da danza, canzoni scritte nel passato a composizioni contemporanee. Nonostante il successo, i Planxty furono successivamente afflitti da una serie di cambiamenti. Dopo la pubblicazione del secondo album della band, The Well Below the Valley, Lunny se ne andò per formare la Bothy Band e fu sostituito da Johnny Moynihan. Dopo la pubblicazione del terzo album della band, Cold Blow and the Rainy Night, Moore riprende la sua carriera da solista e viene sostituito dal cantautore Paul Brady. La perdita di Moore e Lunny fu devastante e, poco dopo aver pubblicato il loro quinto album, The Woman I Loved So Well, i Planxty si sciolsero nel 1981 per poi riformarsi, solo brevemente, nel 1983..

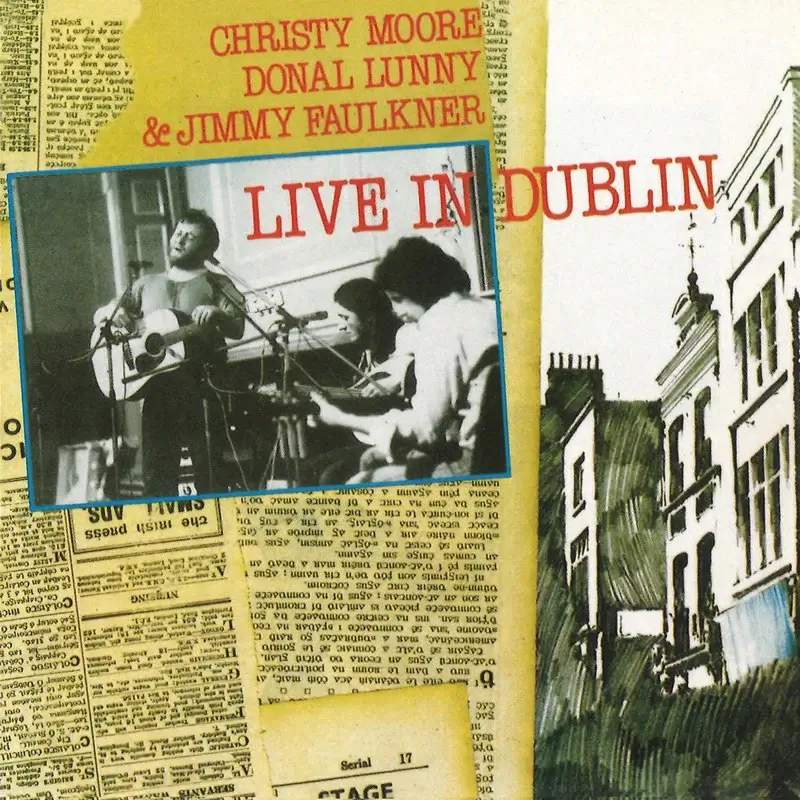

Chiudiamo questa breve parentesi folk andando ancora a parlare di quell’elemento cardine della tradizione irlandese chiamato Christy Moore. Nonostante l’avventura Planxty stesse continuando, Moore non ha mai rinunciato alla carriera solista e, verso la fine degli anni ’70, stava già pensando ad un gruppo che potesse fondere la tradizione con la contemporaneità, gettando i primi semi di quella meraviglia che si chiamerà Moving Hearts. Nel 1978 i Planxty si riformarono e iniziarono a provare per l’album After The Break. Ai quattro membri originali si aggiunse Matt Molloy. Contemporaneamente, Christy fece un mini tour a Dublino nell’aprile del 1978 insieme al sodale Dónal Lunny al bouzouki (una sorta di mandolino di origine greca) e cori e a un altro dei migliori musicisti irlandesi, il chitarrista Jimmy Faulkner (Floating Dublin Blues Band, Fleadh Cowboys).

L’album venne registrato in varie locations della capitale irlandese, The Meeting Place, Pat Dowling’s of Prosperous, Trinity College e al Grapevine Arts Centre nella North Great George’s Street. Un brano, “Clydes Bonnie Banks”, fu registrato nella stanza di Nicholas Ryan. Il disco vede alternarsi traditionals come la “Bogey’s Bonnie Belle” inserita in scaletta e altri brani come la “Pretty Boy Floyd” di Woody Guthrie o “Hey Sandy” del noto cantautore e poeta inglese Harvey Andrews, tutti impreziositi dalla passionale e profonda voce di Moore.

Diverse volte sulle onde sonore di Sounds & Grooves, abbiamo tessuto le lodi dei Giant Sand, gruppo creato da Howe Gelb che ha riunito intorno a se moltissimi musicisti negli oltre 30 anni di storia del collettivo. La sua visione permeata dalla tipica visione psichedelica, ha via via acquistato diversi altri elementi tra cui il country e la musica di frontiera. Quattro anni fa, nel 2019, Gelb ha compiuto diversi viaggi partendo dalla sua Tucson, per raggiungere amici musicisti in giro per l’Europa. Le collaborazioni e le registrazioni di questo lavoro intitolato Gathered si sono svolte tra Dublino e Còrdoba, tra Parigi ed Amsterdam con un salto a Copenhagen. La scrittura di Gelb non è cambiata troppo di umori in giro per il mondo.

Tra le collaborazioni con Pieta Brown, Kira Skov, M. Ward (che in Spagna lo aiuta a rendere indimenticabile la rilettura di “A Thousand Kisses Deep” di Leonard Cohen, e Anna Karina, Gelb ci porta in un mondo di canzoni virato seppia, sussurrate e struggenti, nostalgiche ma attuali, eleganti e coerenti come la meravigliosa “Flyin’ Off The Rails” che l’organo e la voce dell’autore e la chitarra di Christian Blunda riescono a rendere davvero magica. Un artista e un disco da riscoprire sia nella produzione solista, sia in quella dei Giant Sant, e del progetto one-shot OP8 insieme a Lisa Germano.

Chiudiamo il podcast con un personaggio straordinario che sarà il protagonista di uno dei prossimi Episodi della Rock ‘N’ Roll Time Machine. Lui è uno di quei songwriters riservati, timidi, ipersensibili per cui nutro una passione viscerale. Personaggi come Tim Buckley nel passato, oppure come Elliott Smith, Jason Molina, Daniel Johnston e Vic Chesnutt nel presente. Nicholas Rodney Drake, nasce a Rangoon, in Birmania il 19 Giugno del 1948. Quando Nick aveva solo 2 anni il papà, che lavorava presso la Bombay Burmah Trading Corporation, fa ritorno in inghilterra e si stabilisce nel piccolo villaggio di Tanworth-in-Arden, pochi chilometri a sud di Birmingham. Il giovane Nick ha un carattere particolare, e a 20 anni abbandona progressivamente il prestigioso Fitzwilliam College di Cambridge per dedicarsi quasi esclusivamente alla chitarra acustica e alle sue canzoni.

Dopo due splendidi album apprezzati dalla critica ma senza avere il sostegno del grande pubblico, Nick Drake, sempre più involuto, entra negli studi Sound Techniques di Chelsea insieme all’unico suo collaboratore di fiducia rimasto: l’ingegnere del suono e produttore John Wood. La leggenda vuole che Pink Moon venga inciso in sole due sessioni notturne. Un lavoro spoglio, asciutto, crudo, 11 brevi brani che vedono protagonisti solo chitarra e voce eccetto una sovraincisione di piano nella title track, per una mezz’ora scarsa di musica. Un album tanto breve quanto intenso, specchio di un’anima ormai sull’orlo dell’abisso, che cerca disperatamente equilibrio e luce. La prima facciata del disco viene chiusa da quello che probabilmente è il capolavoro nel capolavoro: “Things Behind The Sun”, dove Drake ci/si mette in guardia dalle persone che promettono senza mantenere, dagli approfittatori, dagli arroganti, dagli opportunisti. Una riflessione sull’indifferenza e il brano più lungo e compiuto dell’intero lavoro, l’unico sopra i 4 minuti di durata:

“Fate attenzione a quelli che vi fissano. Sorrideranno solo nel vedervi mentre siete via per un po’ di tempo

E una volta che avrete visto ciò che sono stati Per conquistare la terra non varrà più la pena di passare la notte o il giorno. Chi ascolterà quello che dico?

Guardatevi intorno, scoprirete che la terra non è così lontano da dove siete, ma non siate troppo saggi

Perché in fondo non crescono mai Sono sempre stanchi e i loro occhi sono carichi di fascino. Mai una sorpresa”.

Pink Moon è rimasto il suo meraviglioso, disperato e struggente epitaffio sonoro. Paradossalmente, come spesso accade, Drake trovò postumo quel successo generale di critica e pubblico che non ebbe mai in vita. La musica era il solo mezzo che aveva per comunicare le sue emozioni, tutti e 3 i suoi album (ognuno, ne sono certo, avrà il suo preferito) sono il mezzo migliore per riscoprirlo nel suo tanto incredibile quanto incompreso (almeno all’epoca) talento di compositore semplice, timido, che voleva semplicemente essere amato.

Un grazie speciale va, come sempre, a Franz Andreani per la sua passione, la gestione di questa banda di pazzi e per la splendida riorganizzazione del sito già attiva da qualche anno. A cambiare non è stata solo la versione grafica del sito, ma anche la “filosofia” della podradio, con le rubriche che vanno ad integrarsi nella programmazione regolare sotto l’hashtag #everydaypodcast. Sulla nostra pagina Facebook troverete quotidianamente ogni upload del sito e, ormai da tempo, è attivo anche lo splendido canale YouTube della Radio, una nuova formula senza interruzioni ne spot per ascoltare la vostra-nostra musica preferita. Iscrivetevi numerosi, vi aspettiamo!

Nel prossimo episodio di Sounds & Grooves troverete il songwriting di Meg Baird ed Emma Tricca, il folk sghembo di The Drinks e Tim Presley’s White Fence, un ricordo del maestro Ryuichi Sakamoto e molte altre meraviglie assortite. Il tutto sarà, come sempre, sulle onde sonore della podradio più libera ed indipendente del pianeta: radiorock.to.

Intanto se volete potete sfruttare la parte riservata ai commenti qui sotto per darmi suggerimenti, criticare (perché no), o proporre nuove storie musicali. Mi farebbe estremamente piacere riuscire a coinvolgervi nella programmazione e nello sviluppo del mio sito web.

Se volete ascoltare o scaricare il podcast, potete farlo anche dal sito della PodRadio cliccando sulla barra qui sotto. Buon Ascolto

TRACKLIST

01. MORPHINE: Radar da ‘Yes’ (1995 – Rykodisc)

02. ONE ARM: Hitch da ‘Mysore Pak’ (2021 – Alara)

03. LOVE: You Set The Scene da ‘Forever Changes’ (1967 – Elektra)

04. ARAB STRAP: Fable Of The Urban Fox da ‘As Days Get Dark’ (2021 – Rock Action Records)

05. ABOUT GROUP: Rough And Smooth da ‘Start & Complete’ (2011 – Domino)

06. ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL DUCHAMP: Flux da ‘We’re OK. But We’re Lost Anyway’ (2021 – Les Disques Bongo Joe)

07. THE BESNARD LAKES: And This Is What We Call Progress da ‘The Besnard Lakes Are The Roaring Night’ (2010 – Jagjaguwar)

08. BIG|BRAVE: Carvers, Farriers And Knaves da ‘Nature Morte’ (2023 – Thrill Jockey)

09. SHIRLEY COLLINS: The Rich Irish Lady / Jeff Sturgeon da ‘Lodestar’ (2016 – Domino)

10. LANKUM: The New York Trader da ‘False Lankum’ (2023 – Rough Trade)

11. PLANXTY: Raggle Taggle Gypsy / Tabhair Dom Do Lámh da ‘Planxty’ (1973 – Polydor)

12. CHRISTY MOORE, DONAL LUNNY & JIMMY FAULKNER: Bogey’s Bonnie Belle da ‘Live In Dublin’ (1978 – Tara)

13. HOWE GELB: Flyin’ Off The Rails da ‘Gathered’ (2019 – Fire Records)

14. NICK DRAKE: Things Behind The Sun da ‘Pink Moon’ (1972 – Island Records)