Le avventure in musica di Sounds & Grooves proseguono nella 17° Stagione di RadioRock.TO The Original

Nel nono episodio stagionale di Sounds & Grooves troverete la seconda parte della classifica 2022 con la nostra Top 15

Torna l’appuntamento quindicinale di Sounds & Grooves che per il 17° anno consecutivo impreziosisce (mi piace pensarlo) lo straordinario palinsesto di www.radiorock.to. A pensarci è incredibile che sia passato già così tanto tempo da quando abbiamo iniziato questa folle ma fantastica avventura. Come (credo) già sapete, la nostra podradio è nata per dare un segnale di continuità con il passato, con quella meraviglia che Franz Andreani, Marco Artico, Flavia Cardinali, Massimo Di Roma, Michele Luches, Aldo Semenuk, Giampiero Crisanti, Gianpaolo Castaldo avevano creato e a cui, nel mio piccolo, ho provato a dare un contributo dal 1991 al 2000. Sappiamo tutti benissimo che la Radio Rock in FM come la intendevamo noi è sparita da almeno due decenni, ma in tutti questi anni di podcast sul web abbiamo cercato di tenere accesa quella fiammella per poi tentare di moltiplicarla, facendola diventare un faro di emozioni e qualità musicale. Perché la passione e la voglia di fare radio, la voglia di ascoltare e di condividere la musica di qualità, nonostante tutto, non ci è mai passata. Questa creatura dopo più di 3 lustri continua orgogliosamente a remare controcorrente, cercando quella libertà in musica che nell’etere è ormai diventata una mosca bianca, ed esprimendo con forza la passione per la condivisione, per la ricerca, per l’approfondimento. Non dobbiamo aderire ad una cieca linea editoriale che ormai spinge esclusivamente il pulsante play dei servizi di streaming, ma ci lasciamo guidare semplicemente dal nostro cuore e dalla nostra passione. Fulvio Savagnone, Marco Artico, Giampiero Crisanti, Franz Andreani, Flavia Cardinali, Francesco Cauli, Ivan Di Maro, Massimo Santori aka Moonchild, Maurizio Nagni ed io proviamo ogni giorno a coinvolgervi con i nostri podcast regolari e con le rubriche tematiche di approfondimento, sperando di farvi sentire sempre di più parte di questa fantastica avventura.

Nell’nono viaggio della nuova stagione troverete la seconda parte della mia personale classifica del 2022 con la Top 15. In questo spazio, come quasi ogni anno, ho voluto semplicemente buttare giù, come appuntandoli su un taccuino, gli album che negli ultimi 12 mesi ho ascoltato di più, e che sono riusciti maggiormente a coinvolgermi, e condividere con voi la mia interpretazione, il mio modo di sentire. Nonostante ci siano un milione di classifiche sparse nel web, sia quelle compilate dalla varie (più o meno trendy) music webzines e magazines, che quelle postate sui vari profili personali dei social networks, credo che da ognuna di queste ci sia sempre da qualcosa da imparare, uno o più nomi da annotare per poi approfondire con curiosità. Il tutto, come da ben 16 anni a questa parte, sulle onde sonore della podradio più libera ed indipendente del pianeta: radiorock.to.

Seguite il nostro hashtag: #everydaypodcast

Download, listen, enjoy!!!

Prima di partire con questo viaggio in musica potete effettuare il download del podcast anche nella versione a 320 kb/s semplicemente cliccando sul banner qui sotto.

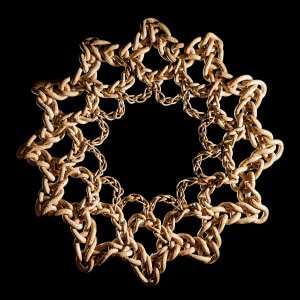

Iniziamo il podcast riprendendo la classifica da dove l’avevamo lasciata due settimane fa. Nella posizione #15 troviamo un musicista trasversale ed estremamente creativo di cui abbiamo già parlato nello scorso episodio. Il chitarrista e sperimentatore australiano Oren Ambarchi è interessato a trascendere l’approccio strumentale convenzionale, soprattutto quando agisce sul suo strumento principe. Nel corso della sua carriera, come solista e in sinergia con moltissimi artisti ha esplorato i più svariati mondi sonori, facendo diventare qualsiasi strumento suonasse una sorta di laboratorio viaggiante per indagare sul suono. Un percorso avventuroso che lo ha portato ad esplorare minimalismo, elettronica, afrobeat, psichedelia ed altri inquieti suoni. Il ritorno di Ambarchi solista si intitola Shebang, la conclusione di una sorta di trilogia basata su esperimenti ritmici iniziata con Quixotism (2014) e proseguita due anni più tardi con l’ottimo Hubris.

Sebbene sia naturalmente Ambarchi il mattatore di questa lunga suite di 35 minuti con la sua chitarra trattata (e a volte irriconoscibile tanto è interfacciata con ogni sorta di marchingegno elettronico), sono molti i musicisti che si avvicendano a dare manforte al nostro eroe. In primis il batterista Joe Talia, poi il clarinetto di Sam Dunscombe, il leggendario maestro di pedal steel B.J.Cole (T. Rex, Walker Brothers, Loudon Wainwright, John Cale, Bjork, Elvis Costello, Bert Jansch e Spiritualized), la chitarra a 12 corde di Julia Reidy, il piano di Chris Abrahams (Necks, Springtime), il contrabasso di Johan Berthling e l’immancabile cameo di Jim O’Rourke, che con il synth è il valore aggiunto della seconda parte dell’album. Il risultato è un gioco di specchi che funziona perfettamente, ad incarnare l’amore per il minimalismo, l’elettronica, il suono ECM. 35 minuti che per quanto rigorosi e dettagliati non risultano mai freddi, al contrario, risultano divertenti, colorati ed ipnotici come dimostra la III parte inserita in scaletta.

A volte mi ostino a cercare di capire perché i meccanismi social portano spesso a ricoprire di insulti un gruppo o un artista teoricamente di nicchia che hanno avuto un consenso al di fuori dell’ordinario. Il che potrebbe essere un sacrosanto “diritto alla critica” se non fosse che a volte si prende come scusa banale il fatto (alquanto soggettivo) che l’artista o il gruppo “non dice niente di nuovo”. Come se il panorama musicale mondiale, mai così terribilmente frammentato ed inutilmente vasto, fosse pieno di artisti che trovano una via mai percorsa da altri. Ed eccoci così a sviscerare la posizione #14 della nostra Playlist dove troviamo uno di quei gruppi presi di mira sui vari social. A maggio 2019 scrivevo entusiasta: “I Fontaines D.C., con la forza dirompente di Dogrel, si aggiungono a Idles, Fat White Family, Shame e Sleaford Mods come esponenti di punta del nuovo “rock” britannico. L’atmosfera sporca, l’istintività sfacciata, la capacità di comporre versi intensi e storie in cui molti possono identificarsi, sono la chiave fondamentale per comprendere il successo di questi cinque irlandesi, oltre all’amore/odio per la propria terra espresso in un accento locale volutamente marcato.”

Proprio il successo di Dogrel aveva proiettato i ragazzi irlandesi in una inaspettata nuova condizione artistica, trascinandoli in una vita quasi esclusivamente on the road, prima in Europa poi negli States, sempre più lontani dalla loro città natale. Nel secondo A Hero’s Death, disco ben più introspettivo, L’Irlanda veniva guardata da lontano, dalla vita on the road, ma a cambiare erano solo le prospettive, non la profondità delle suggestioni che stavano dietro ogni canzone. Il terzo album, Skinty Fia, è (secondo il mio modestissimo parere) il loro album più maturo, con la propria terra vista da una prospettiva così vicina ma così lontana: da immigrati irlandesi nella capitale inglese. Non è un caso che l’incipit del disco è affidata a “Ár gCroíthe Go Deo” brano che parla di Margaret Keane un’anziana irlandese che viveva a Coventry, in Inghilterra. Dopo la morte la famiglia ha voluto onorarne le radici irlandesi incidendo le parole gaeliche “in ár gCroíthe go deo” sulla sua tomba, che significa “per sempre nei nostri cuori”, un messaggio tenero che però la Chiesa inglese ha ritenuto inopportuno poiché poteva essere letto come uno slogan politico. Accantonate l’odiosa etichetta “post-punk” che ormai viene appiccicata addosso a gruppi estremamente diversi. I Fontaines D.C. mettono a punto una scaletta perfettamente messa a fuoco con personalità e grande capacità di scrittura, dove spicca l’atto di amore nei confronti dell’isola di smeraldo “I Love You”, il cui incedere vocale e i testi taglienti sono tra le vette dell’anno appena trascorso. Al netto delle odiose chiacchiere da social, Skinty Fia è un disco importante per una band che sta diventando (piaccia oppure no) davvero importante.

Al #13 troviamo un artista inconsueto che si è saputo ritagliare uno spazio importante. Eric Chenaux è una sorta di songwriter post moderno in bilico tra folk e jazz. Nato a Toronto, ottimo chitarrista, è entrato nelle grazie della prestigiosa etichetta canadese Constellation Records per il suo modo originale ed obliquo di comporre e di pizzicare le sei corde. Eric ha composto e suonato musica per film e danza contemporanea, e ha collaborato con con l’artista visuale Marla Hlady per numerose installazioni sonore. Tra ostiche sperimentazioni e ballate oblique, Chenaux due anni dopo l’ottimo Slowly Paradise, nel corso del 2022 ha dato alle stampe il suo settimo lavoro in studio intitolandolo Say Laura. Cinque brani dalla durata variabile tra i sette e i quattordici minuti, un disco leggermente meno accessibile del precedente ma che mantiene la sua straordinaria originalità.

Il disco mostra e amplifica, se possibile, ancora di più le sue romantiche dissonanze, la sua tecnica chitarristica, la sua splendida voce ed un modo quasi unico di coniugare acustica ed elettronica in un disco di grande fascino e di trasporto quasi mistico. Ascoltare qualcosa che non sembra nessun altro se non Eric Chenaux sembra quasi un miracolo nel 2022, un suono cangiante capace di virare dal jazz al pop, dal folk al cantautorato classico amplificando emozioni e sensazioni ad ogni cambiamento della sua chitarra amplificata, trattata e astratta. L’ennesimo capolavoro di un uomo che non finisce mai di stupirci.

“Posso scegliere? Preferirò sempre incontrare Miss Sperimentazione piuttosto che Miss Interpretazione. È una ballerina molto migliore.” (Eric Chenaux)

La posizione #12 è appannaggio di una delle band cardine di un certo tipo di avant-rock. Gli Oneida avevano prenotato lo studio per registrare la prima di queste canzoni nel marzo 2020, ma con l’intensificarsi della pandemia e il conseguente lockdown hanno dovuto cancellare quelle date, trascorrendo i 15 mesi successivi a dare le capocciate al muro per aver perso quell’opportunità. Sarebbe stata la pausa più lunga da quando Fat Bobby e Kid Millions avevano iniziato a suonare in una band al terzo anno di liceo. A quel punto i cinque membri degli Oneida si sono rintanati nelle loro varie sedi – Bobby a Boston, Kid Millions, Shahin Motia, Hanoi Jane e Barry London sparsi per New York – e hanno scritto del materiale. “Avevamo una grande e crescente collezione di canzoni”, ricorda Bobby. “Come tutti quelli che lavorano in modo produttivo e creativo, ti abitui al fatto che a volte il rubinetto è aperto. A volte il rubinetto è chiuso. Questa volta il rubinetto era aperto”.

E per fortuna che il rubinetto era aperto… Quando la pandemia si è attenuata, gli Oneida sono tornati insieme nel maggio del 2021, affittando uno studio a Rockaway Queens per poter suonare e registrare insieme per la prima volta dopo oltre un anno. Non c’erano canzoni né programmi. L’idea era solo quella di improvvisare insieme per due giorni e vedere cosa veniva fuori. Nessuno nella band sapeva se sarebbero stati ancora in grado di suonare insieme allo stesso modo, con la stessa intensità, dopo tanto tempo di separazione. Ma la magia era ancora lì. Il gruppo ha seguito il proprio istinto avendo sempre come numi tutelari “il clangore indistinto dei Velvet Underground, l’euforia lancinante delle tastiere dei Clean, il lirismo paranoico dei Suicide, la vertigine di “Roadrunner” dei Modern Lovers, l’apertura temporale dei Can”. Success è un album in qualche modo “asciutto”, secondo loro “non è altro che un disco di canzoni rock, niente altro, fatte al più da soli due accordi”, ma ce ne fossero di dischi così, di gruppi così. Un disco trascinante che cavalca punk, garage, kraut, beat e psichedelia, rimanendo meravigliosamente Oneida.

Personaggio straordinario Willy Vlautin. Capace di dare vita e forma con la sua voce, la sua chitarra e i suoi testi ad una splendida creatura come i Richmond Fontaine e a scrivere sei romanzi di successo. Non contento, dopo lo scioglimento di un’affermata realtà dell’alt-country come i Richmond Fontaine, Vlautin ha creato una nuova entità chiamata The Delines rivestendo a nuovo la splendida voce di Amy Boone, corista negli ultimi tour della sua band precedente. Il quintetto di Portland, Oregon, con The Sea Drift è arrivato al suo terzo capitolo in studio che perfeziona l’alchimia tra country e soul dei due album precedenti, un album che troviamo meritatamente al #11. Storie di perdenti, di persone che camminano sempre sul bordo rischiando di perdere l’equilibrio. Un’umanità raccontata in maniera empatica ed evocativa, con tutti i suoi languori e le sue debolezze, trasportata lungo la corrente del mare.

Queste storie scritte da Vlautin vengono interpretate da straordinari musicisti: ci sono le tastiere, la tromba e gli arrangiamenti di un Cory Gray in stato di grazia, il basso soul di Freddy Trujillo, le misurate percussioni di Sean Oldham e un piccolo gruppo di altri musicisti che si sono uniti ai cinque come Kyleen e Patty King a violino e viola, Collin Oldham al cello e Noah Bernstein al sax. La voce di Amy Boone è più profonda ed empatica che mai, come se il suo drammatico incidente d’auto del 2016 e la difficoltà della riabilitazione l’avessero resa ancora più conscia del dolore provato dai protagonisti dei racconti di Vlautin e capace di dare profondità ai flussi sonori caldi, avvolgenti e raffinati creati dal gruppo. The Sea Drift mantiene quello che la copertina promette: un album assolutamente evocativo, malinconico e bellissimo. Il testo della straordinaria “Drowning In Plain Sight” inserita in scaletta è esplicativa della scrittura di Vlautin:

“I felt love like fireworks inside me and kindness engulfing me

Love that’s never cruel, belittling or criticizing or

Makes you feel so small you might as well not be there at all

I just want love to remind me that love can still find me

Please hurry up I feel like I’m drowning in plain sight”

Arriviamo finalmente alla Top 10. Al #10 troviamo un album non propriamente di facile assimilazione. C’è una rubrica molto particolare su radiorock.to che ho l’onore di curare insieme a Fulvio Savagnone il cui titolo è Droni e Bordoni. Questa serie di podcast propone musiche altre che nessuna radio “normale” oserebbe proporre, dal free jazz alle sperimentazioni più ardite. La compositrice Kali Malone, oltre a suonare in maniera meravigliosa l’organo a canne (abilità che appare più che chiara nel precedente The Sacrificial Code), ha sempre implementato sistemi di accordatura specifici in una struttura minimalista per coro, ensemble di musica da camera e formati elettroacustici. La sua musica è ricca di tessitura armonica attraverso una strumentazione sintetica e acustica in movimenti ripetitivi e durate prolungate. All’avanguardista svedese di base a Stoccolma la prestigiosa GRM (Groupe de Recherches Musicales) di Parigi fondata da Pierre Schaeffer ha commissionato nel 2019 un progetto per testare il sistema di diffusione multicanale Acousmonium.

Living Torch è uno di quei dischi che teoricamente non dovrebbero essere nelle mie corde, e che invece riescono incredibilmente a rapirmi, coinvolgermi, emozionarmi e trasportarmi in un mondo “altro”. Kali Malone, con questi due lunghi brani aggiunge una vera e propria pietra miliare significativa a un repertorio già affascinante. La compositrice viene affiancata dal trombone di Mats Äleklint e dal clarinetto basso di Isak Hedtjärn nei 33 minuti di un album dove passa a macchine più sperimentali come la boîte à bourdon (una sorta di ghironda con un motorino che gli consente di mantenere lo stesso accordo), un generatore di onde sinusoidali e il sintetizzatore ARP 2500 appartenuto ad una straordinaria interprete della musique concrète come Éliane Radigue. Composto negli studi GRM di Parigi tra il 2020-2021, Living Torch è un’opera di grande intensità che si colloca all’incrocio tra scrittura strumentale e composizione elettroacustica rifacendosi a molteplici filoni, tra cui la prima musica moderna, il minimalismo americano e la musique concrète. Il disco risulta potente e malinconico, intrigante e affascinante

Ho sempre amato le canzoni in bassa fedeltà, pervase da un ambientazione decadente, da una malinconia che non raramente viene attraversata da un pungente sarcasmo. Lui si nascondeva sotto lo pseudonimo di Smog, ma dal 2007, dopo aver rilasciato diversi album notevoli tra cui il capolavoro Julius Caesar, ha deciso di firmarsi semplicemente con il suo vero nome: Bill Callahan. Esponente di punta di un certo tipo di cantautorato lo-fi insieme a Will Oldham o al compianto Jason Molina, Callahan ha sempre continuato a sfornare album mai meno che eccellenti centellinando le uscite negli anni. L’ultimo album di Callahan risaliva al 2019 (sei anni dopo lo splendido Dream River), Shepherd in a Sheepskin Vest era composto da ben 20 canzoni che mostravano una rilassatezza ed una profondità nuova, dovuta al matrimonio e alla recente paternità.

Stavolta di anni ne sono passati solo tre, e Bill Callahan è tornato con un’ora di musica che prende il nome di YTI⅃AƎЯ ennesimo album che entra nella classifica annuale, stavolta al #9. Le sue composizioni sono semplici ma mai banali, suonate in punta di dita, sussurrate, attraversate da anni di folk, country, da storie di vita vissuta da raccontare con intelligente sarcasmo. Sornione come sempre, accompagnato da splendidi musicisti (Matt Kinsey alla chitarra, Emmett Kelly al basso, Sarah Ann Phillips a organo e piano e Jim White alla batteria più una piccola sezione fiati) Callahan ci mostra una volta in più la sua straordinaria capacità di racconto, dal folk al soul sussurrato, tutto estremamente intimo e caldo anche se con il titolo visto allo specchio. Un artista che canta e suona (superbamente) con la consapevolezza dello stregone che sa come ammaliare chiunque lo ascolti: una certezza.

Da più di un decennio Whitney Johnson attraversa la scena musicale underground di Chicago. Nata come musicista classica, è stata attratta presto dal punk e dalla psichedelia, andando a collaborare con moltissime realtà sia rock e psichedeliche (Ryley Walker, Bitchin Bajas, Oozing Wound, Circuit Des Yeux) che sperimentali (Verma, Simulation, Damiana). Ha lavorato con minimalisti come La Monte Young e Marian Zazeela e parallelamente alla musica ha intrapreso un cammino di impegno universitario e sociale che l’ha portata a gestire programmi di alfabetizzazione, lavorare con rifugiati e a prendere un master in politica culturale e un dottorato in sociologia. Il suo progetto solista Matchess è arrivato, dopo la trilogia Seraphastra–Somnaphoria–Sacracorpa pubblicata dalla Trouble In Mind dal 2015 al 2018, ad un nuovo lavoro intitolato Sonescent, stavolta pubblicato dalla chicagoana Drag City, album talmente coinvolgente a livello emotivo da meritarsi la #8 nella nostra Playlist.

Il disco è nato mentre la pratica della meditazione portava la Johnson a focalizzarsi sull’ascolto del suono del suo corpo, il respiro, il battito del cuore. Questi suoni, in qualche modo inediti, hanno coinvolto talmente la sua mente da riuscire a trasformarsi in musica, ma la promessa del silenzio durante il periodo di meditazione non gli ha consentito di trasformare subito quelle canzoni in qualcosa di registrato. Il processo di creazione dell’album, quindi, è dovuto passare da uno sforzo di memoria. Una volta terminato il ritiro meditativo la Johnson ha dovuto ricreare le varie partiture per poi ricollocarle in una sorta di spazio silenzioso. Il disco è composto da due lunghe tracce che vanno ad esplorare il lento navigare della mente all’interno del corpo. Whitney Johnson, in questo suo nuovo lavoro a nome Matchess, ha colpito profondamente con un disco onirico e bellissimo, in cui sogno e ricordo, mente e corpo si uniscono in un flusso ininterrotto di enorme bellezza rigeneratrice.

Michael Head è sempre stato uno dei talenti più cristallini del pop rock britannico, nato a Liverpool ma innamorato della musica statunitense, autore brillante sia con i The Pale Fountains che con gli Shack, gruppi che avrebbero meritato sicuramente più fortuna e considerazione. Pensavamo di averlo perso per strada, anche se qualche tempo fa con la sua nuova formazione chiamata The Red Elastic Band aveva fatto uscire Artorius Revisited, un EP più che dignitoso. Ma due anni fa non avrei mai creduto di poterlo ritrovare così in forma. Adiós Señor Pussycat era uno splendido album, in cui Head allontanava i suoi ultimi difficili anni, e ci mostrava tutta la sua abilità nel costruire canzoni scintillanti e meravigliose, mirabilmente sospese tra rock, pop e folk.

La sua chitarra cristallina, ed la sua capacità di trasferire i Love di Arthur Lee a Liverpool è stata (fortunatamente) confermata con l’uscita di Dear Scott, album meravigliosamente prodotto dall’ex-Coral Bill Ryder-Jones. I fiati, gli archi e la chitarra acustica di Head si fondono insieme in dodici brani eleganti e arrangiati meravigliosamente, dodici ballate che contengono al loro interno un cambio di passo mozzafiato. La“Kismet” che potete ascoltare qui sotto è solo un esempio di come questo disco (come il suo predecessore) riesca a farci innamorare, ancora una volta perdutamente. Il magazine britannico Mojo l’ha addirittura messo in cima alla classifica degli album del 2022, per noi merita assolutamente la #7.

Sono rimasto molto sorpreso dall’assoluta mancanza di italico inchiostro virtuale versato per uno dei gruppi che più mi ha colpito nel corso dell’anno: gli australiani Party Dozen. Ammetto spudoratamente che anche io sono arrivato a scoprire in netto ritardo il duo formato a Sidney dalla sassofonista Kirsty Tickle e dal batterista Jonathan Boulet, visto che l’album The Real Work è il terzo della loro discografia. Un progetto nato dall’amore per l’improvvisazione, una passione che farebbe fatica a reggersi in piedi se non ci fossero della basi ben solide a sostenerla. E a sostenere i Party Dozen e a dargli un pochino di quella popolarità che meritano, ci ha pensato Nick Cave, con il suo contributo vocale a “Macca The Mutt”, uno dei brani più trascinanti dell’ultimo album in studio. Il drumming potente di Boulet, il soffio vigoroso e le urla nel sassofono di Tickle insieme ad un uso intelligente dell’elettronica, formano un quadro intrigante e compiuto, con atmosfere variabili dal noise alla psichedelia.

Un suono che riesce, come per magia, a fermarsi un attimo prima di diventare inaccessibile. The Real Work è una foschia allucinatoria tra spasmi di improvvisazione, echi di Stooges, doom, noise, jazz. Un treno che più volte rischia di deragliare e che per pura magia rimane sempre ben saldo sui binari, condotto con maestria da due musicisti capaci di sperimentare tracciando una strada adrenalinica di notevole impatto che, speriamo, non rimarrà limitata ad una fama sotterranea. Il brano inserito in scaletta è solamente uno degli episodi intriganti di un disco che, lo ammetto spudoratamente, è riuscito davvero ad entusiasmarmi, tanto da scrivere la recensione del disco su OndaRock e da assegnargli la posizione #6 nella mia personale classifica.

Al #5 troviamo il nuovo lavoro di una delle artiste più dotate, talentuose, libere e coraggiose del panorama musicale attuale. Poetessa, attivista, musicista, Camae Ayewa in arte Moor Mother è in grado di celebrare la cultura afroamericana e di esplorarne le radici. Il confinamento dovuto alla pandemia aveva avuto come risultato alcune splendide playlist compilate da Camae per Spotify e la pubblicazione di uno splendido album intitolato Black Encyclopedia Of The Air. Anche questo album, se vogliamo, pone le sue basi nel lockdown, periodo in cui Moor Mother ha scritto numerose poesie dedicate alle sue fonti di ispirazione della storia della musica afroamericana tra cui Albert Ayler, John Coltrane, Julius Eastman, Billie Holiday, Nina Simone, Sun Ra, Mary Lou Williams. Il tutto è stato poi consegnato nelle mani sapienti del suo (ormai) sodale produttore svedese Olof Melander, con il quale sono stati assemblate le 18 tracce (21 nella versione in CD) che compongono questo straordinario Jazz Codes.

Al #5 troviamo il nuovo lavoro di una delle artiste più dotate, talentuose, libere e coraggiose del panorama musicale attuale. Poetessa, attivista, musicista, Camae Ayewa in arte Moor Mother è in grado di celebrare la cultura afroamericana e di esplorarne le radici. Il confinamento dovuto alla pandemia aveva avuto come risultato alcune splendide playlist compilate da Camae per Spotify e la pubblicazione di uno splendido album intitolato Black Encyclopedia Of The Air. Anche questo album, se vogliamo, pone le sue basi nel lockdown, periodo in cui Moor Mother ha scritto numerose poesie dedicate alle sue fonti di ispirazione della storia della musica afroamericana tra cui Albert Ayler, John Coltrane, Julius Eastman, Billie Holiday, Nina Simone, Sun Ra, Mary Lou Williams. Il tutto è stato poi consegnato nelle mani sapienti del suo (ormai) sodale produttore svedese Olof Melander, con il quale sono stati assemblate le 18 tracce (21 nella versione in CD) che compongono questo straordinario Jazz Codes.

Ma non è stato un lavoro a quattro mani, per assemblare i brani i due si sono affidati a straordinari musicisti come Mary Lattimore (arpa), Nicole Mitchell (flauto nella splendida “Arms Save” inserita in scaletta), Jason Moran (piano), Keir Neuringer (sax), Aquiles Navarro (tromba) e diversi vocalist, che hanno mandato il loro contributi non sapendo dove sarebbero finiti. L’assemblaggio di questi frammenti sonori è stata straordinaria, Ayewa con Jazz Codes compie l’ennesimo prodigio di dipingere un affresco sonoro capace di incantare, di sorprendere, ricordando il passato e proiettandosi nel futuro, superando ogni divisione, e sperando (temo invano) che questa o le prossime generazioni siano in grado di avere più impegno civile e di non avere alcun tipo di preconcetto.

In questo 2022 così scuro e confuso, un lampo di vera luce a rischiarare la via è stato senza dubbio il grande (e per certi versi inaspettato) ritorno dei Breathless di Dominic Appleton, Ari Neufeld e Gary Mundy dopo ben 10 anni di silenzio. Certo erano in pochi ad aspettarsi il ritorno della band inglese, soprattutto dopo il grave incidente occorso al batterista Tristram Latimer Sayer. Ma i tre “superstiti” non si sono persi d’animo, lavorando con una batteria elettronica che non ha minimamente scalfito le potenzialità emozionali ed immaginifiche del gruppo, quella capacità di essere un faro nella nebbia, un suono delicato ma non certo timido. Senza troppi giri di parole, See Those Colours Fly è un disco assolutamente magnifico, tanto da meritare di essere ai piedi del podio al #4. Il quartetto ridotto forzatamente a trio ha assorbito un evento così traumatico traendone in qualche modo nuova linfa, conducendoci con la consueta maestria su sentieri emotivi fuori dal tempo.

Nove nuove tracce malinconiche in questo maestoso crocevia tra post-punk, psichedelia, dream-pop e shoegaze. Un flusso sonoro struggente ed evocativo che rischiara l’oscurità di questi tempi inquieti con brani meravigliosi come la “So Far From Love” che potete ascoltare qui sotto e all’interno del podcast. Il trio verrà in italia in Primavera per quattro imperdibili concerti: 30 Marzo Blah Blah di Torino, 31 Marzo al Circolo Arci Progresso di Firenze, il 1 Aprile all’Init di Roma e il 2 Aprile al Dome Romantic Crypt di Avellino, coadiuvati dal batterista dei Larsen Marco “il Bue” Schiavo. Non perdeteli!

Fortunatamente è possibile uscire dalle traiettorie abituali della geografia musicale per perdersi in luoghi immaginifici e inattesi. Il trio sloveno Širom che troviamo al #3 sul gradino più basso del podio, riesce da anni a dipingere un universo avventuroso e oscuro di estrema libertà creativa e di indicibile bellezza. Iztok Koren (banjo, guembri, percussioni), Ana Kravanja (voce, viola, daf, ocarina, percussioni) e Samo Kutin (ghironda, tampura brač, percussioni, cordofoni, voce) giocano non solo con una mole straordinaria di strumenti autocostruiti (come un liuto amplificato con una molla collegata ad un tamburo), ma anche con una serie di ispirazioni capaci di attingere non solo dalle musiche tradizionali dell’Europa dell’Est, ma anche dal minimalismo di Steve Reich o dall’avanguardia jazz dell’Art Ensemble of Chicago. La Slovenia è una nazione che era stata inghiottita dalla Jugoslavia e prima ancora, a distanza di secoli, dall’Impero Romano, Bizantino e Austro-Ungarico, ma è anche un crocevia strategico nel cuore dell’Europa centrale, dei Balcani e dell’Adriatico, con una ricca topografia atavica di montagne, foreste profonde e paesaggi carsici.

Una geografia capace di indurre un senso contemplazione e di creare una forte energia psichica, sviluppata dal trio nelle lunghe ed elaborate composizioni spalmate nei 77 minuti di questo evocativo The Liquified Throne of Simplicity, il loro quarto lavoro in studio. Durante i giorni più bui della pandemia, il trio si è messo a camminare per le zone più remote della loro terra natale, per stabilire una sorta di riconnessione con l’ambiente circostante, ma anche per cercare l’ispirazione. Un’altra importante motivazione è stata trovata nell’esplorazione, nello studio e nella ricerca di una lista sempre più lunga di strumenti esotici, nella riproposizione di un assemblaggio di oggetti trovati e nella costruzione di nuovi dispositivi efficaci come i risonatori acustici. All’insieme di suoni già diversificati hanno aggiunto il tampura brač (un mandolino/chitarra accorciato della regione balcanica), il daf (un tamburo a cornice mediorientale) , l’ocarina (uno strumento a fiato scanalato a forma di nave), il liuto e il guembri nordafricano a tre corde, ricoperto di pelle e pizzicato dal basso (strumento caratteristico della musica spirituale marocchina Gnawa). Tutto ciò si aggiunge al ripetuto suono della ghironda e all’uso della lira, della viola, del banjo a tre corde, del balafon, del ribab e del mizmar. Un disco magico (come dimostra la “Grazes, Wrinkles, Drifts into Sleep” inserita nel podcast), un folk immaginario ed immaginifico di enorme impatto che vive di momenti di enorme energia e di altri più meditativi disegnando nuove mappe capaci di portare l’ascoltatore in mondi epici e lontani a cavallo tra passato e futuro.

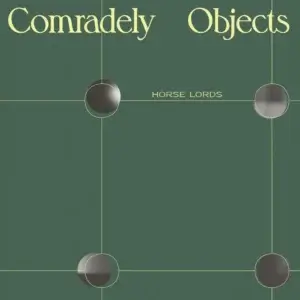

Al #2 troviamo la grande conferma di un gruppo che già negli anni passati era riuscito davvero ad entusiasmarmi. Gli Horse Lords sono in quattro, suonano insieme dal 2010 e vengono da Baltimora. La struttura è quella (quasi) classica di un gruppo rock: Owen Gardner (chitarra), Max Eilbacher (basso ed elettronica), Sam Haberman (batteria) e Andrew Bernstein (sax e percussioni), ma le finalità sono totalmente diverse. Gli Horse Lords agiscono come un malware che si annida nel cuore del rock, lo corrompe e lo muta in un’altra entità. Si potrebbe chiamare math rock, ma non ci sono ne equazioni ne spigoli, ci sono spirali di suono che vengono dagli studi musicali dei singoli musicisti. Tutti e quattro i componenti del gruppo hanno studiato classica contemporanea, in particolare Gardner ha iniziato suonando il banjo ed è studioso di blues americano e folk africano della Mauritania, Eilbacher studia elettronica e suona il basso solo con gli Horse Lords, Bernstein ha studiato a lungo percussioni africane, mentre Haberman è l’elemento più prettamente rock e “selvaggio”.

Il quartetto di Baltimora è tornato nel corso del 2022 con Comradely Objects, l’ennesimo capolavoro di una band capace di perseguire e di raggiungere una visione unitaria non solo musicale ma anche politica. L’inquieta e sfaccettata visione musicale del quartetto ma delinea un ritratto emozionante della rivoluzione in corso. Non è facile descrivere il suono di questi quattro hackers del rock,. Quello che esce fuori dai solchi di questo quinto album è di grande complessità, visto che coesistono complicate poliritmie, potenti soluzioni sperimentali, afrofuturismi suggestivi, e grooves minimalisti. Un impegno sociale espresso da partiture strumentali, loop ritmici in grado di incresparsi e mutare pelle sotto i nostri occhi quasi senza che ce ne accorgiamo, un abbandonarsi al flusso sonoro per poi controllarlo e focalizzarlo al meglio. Se avete bisogno di nuovi stimoli in musica e di un gruppo che suona come nessun altro, gli Horse Lords fanno assolutamente per voi, ascoltata “May Brigade” e mi darete ragione.

Lui è un artista che ho sempre apprezzato moltissimo sin da quando militava dei Moonshake e che ci ha fatto aspettare davvero troppo i suoi primi album da solista. Lo scoppio della pandemia ed il successivo lockdown hanno fatto trovare a David Lance Callahan, ex leader dei Moonshake (band cardine del post-rock britannico dei ’90) il tempo di mettere mano ad una serie di canzoni cui stava lavorando da molto e di scriverne delle nuove. Per dirla con le parole dello stesso autore “durante l’isolamento non c’era molto altro da fare se non recuperare i miei libri, filmare e scrivere canzoni”. Tutto questo ha portato l’inglese a registrare il materiale che compongono i due volumi di English Primitive. E se il primo volume era arrivato alle mie orecchie quasi fuori tempo massimo per occupare una posizione di prestigio nella mia Playlist 2021, la seconda parte è arrivata in tempo per conquistare il #1 della mia personalissima classifica.

English Primitive II è più rumoroso e più psichedelico del fratello maggiore, ma mantiene la stessa gamma eclettica di input. Questo nuovo lavoro comprende secondo il suo autore le “canzoni dell’esperienza” affrontando temi lirici come lo squallore e la corruzione dei potenti e dei loro vassalli, e le vessazioni inflitte in modi più disparati ai più deboli. La seconda parte di English Primitive non delude le attese, mostrando un autore sempre più maturo e poliedrico, capace di mettere in musica racconti di vita vissuta e la visione di una società britannica in cui i meccanismi di assimilazione culturale e di sistema politico non sono propriamente oliati a dovere. La corruzione imperante, la brutalità intenzionale e non intenzionale inflitta ai più deboli e i modi talvolta perversi in cui ciò avviene vengono spiattellati con crudo realismo in otto racconti straordinari. Una visione intricata e spettrale sottolineata ancora una volta dalla splendida copertina, riproduzione (come nel primo volume) di un lavoro di vetro colorato dell’artista Pinkie Maclure (metà dei Pumajaw) capace di riflettere perfettamente l’oscurità e la luce delle canzoni.

Un grazie speciale va, come sempre, a Franz Andreani per la sua passione, la gestione di questa banda di pazzi e per la splendida riorganizzazione del sito già attiva da qualche anno. A cambiare non è stata solo la versione grafica del sito, ma anche la “filosofia” della podradio, con le rubriche che vanno ad integrarsi nella programmazione regolare sotto l’hashtag #everydaypodcast. Sulla nostra pagina Facebook troverete quotidianamente ogni upload del sito e, ormai da tempo, è attivo anche lo splendido canale YouTube della Radio, una nuova formula senza interruzioni ne spot per ascoltare la vostra-nostra musica preferita. Iscrivetevi numerosi, vi aspettiamo!

Nel prossimo episodio di Sounds & Grooves troverete il mio personale omaggio a quattro artisti che hanno davvero segnato gli ultimi 55 anni di musica sia pure con stili molto diversi: Burt Bacharach, Jeff Beck, David Crosby e Tom Verlaine. Faremo una piccolissima panoramica su quella straordinaria avventura del punk a NYC che faceva capo al CBGB, parleremo di due inaspettate reunion e ci sarà spazio anche per una nuova uscita molto attesa. Il tutto sarà, come sempre, sulle onde sonore della podradio più libera ed indipendente del pianeta: radiorock.to.

Intanto se volete potete sfruttare la parte riservata ai commenti qui sotto per darmi suggerimenti, criticare (perché no), o proporre nuove storie musicali. Mi farebbe estremamente piacere riuscire a coinvolgervi nella programmazione e nello sviluppo del mio sito web.

Se volete ascoltare o scaricare il podcast, potete farlo anche dal sito della PodRadio cliccando sulla barra qui sotto. Buon Ascolto

TRACKLIST

01. OREN AMBARCHI: III da ‘Shebang’ (2022 – Drag City)

02. FONTAINES D.C.: I Love You da ‘Skinty Fia’ (2022 – Partisan Records)

03. ERIC CHENAUX: Say Laura da ‘Say Laura’ (2022 – Constellation)

04. ONEIDA: Beat Me To The Punch da ‘Success’ (2022 – Joyful Noise Recordings)

05. THE DELINES: Drowning In Plain Sight da ‘The Sea Drift’ (2022 – Decor Records, El Cortez Records)

06. KALI MALONE: Living Torch I da ‘Living Torch’ (2022 – Portraits GRM)

07. BILL CALLAHAN: Coyotes da ‘YTI⅃AƎЯ’ (2022 – Drag City)

08. MATCHESS: Through The Wall da ‘Sonescent’ (2022 – Drag City)

09. MICHAEL HEAD & THE RED ELASTIC BAND: Grace And Eddie da ‘Dear Scott’ (2022 – Modern Sky UK)

10. PARTY DOZEN: Macca The Mutt (feat: Nick Cave) da ‘The Real Work’ (2022 – Temporary Residence Limited, Grupo)

11. MOOR MOTHER: Arms Save (feat: Nicole Mitchell) da ‘Jazz Codes’ (2022 – Anti-)

12. BREATHLESS: So Far From Love da ‘See Those Colours Fly’ (2022 – Tenor Vossa Records)

13. ŠIROM: Grazes, Wrinkles, Drifts Into Sleep da ‘The Liquified Throne Of Simplicity’ (2022 – Tak:til)

14. HORSE LORDS: May Brigade da ‘Comradely Objects’ (2022 – RVNG Intl.)

15. DAVID LANCE CALLAHAN: Invisible Man da ‘English Primitive II’ (2022 – Tiny Global Productions)